Frappes aériennes, représailles, tensions nucléaires : décryptage des causes et conséquences du conflit Inde-Pakistan au Cachemire.

Le 7 mai 2025, l’Inde a lancé l’« Opération Sindoor », une série de frappes aériennes ciblées contre des infrastructures terroristes présumées au Pakistan et au Cachemire administré par le Pakistan. Cette action faisait suite à une attaque meurtrière survenue le 22 avril à Pahalgam, dans le Cachemire indien, où 26 civils, principalement des touristes hindous, ont été tués. L’attaque a été revendiquée par The Resistance Front (TRF), un groupe lié à Lashkar-e-Taiba, que l’Inde accuse d’être soutenu par le Pakistan.

Les racines historiques du conflit

Le conflit indo-pakistanais trouve son origine dans la partition de l’Empire britannique des Indes en août 1947, qui a donné naissance à deux États indépendants : l’Inde, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane. Cette séparation s’est accompagnée de déplacements massifs de population et de violences intercommunautaires. Parmi les États princiers qui devaient choisir leur rattachement, le Jammu-et-Cachemire, à majorité musulmane mais dirigé par le maharaja hindou Hari Singh, a d’abord tenté de rester indépendant.

En octobre 1947, après une invasion de combattants tribaux soutenus par le Pakistan, Hari Singh a signé l’Instrument d’accession pour intégrer le Cachemire à l’Inde. Cette décision a déclenché la première guerre indo-pakistanaise (1947-1948). Un cessez-le-feu supervisé par l’ONU en janvier 1949 a établi une ligne de contrôle, laissant environ un tiers du territoire sous contrôle pakistanais (Azad Jammu-et-Cachemire et Gilgit-Baltistan) et le reste sous administration indienne.

Deux autres conflits majeurs ont suivi : la guerre de 1965, centrée sur le Cachemire, et celle de 1971, qui a conduit à l’indépendance du Bangladesh (ex-Pakistan oriental). En 1999, le conflit de Kargil a ravivé les tensions lorsque des soldats pakistanais ont occupé des positions dans le territoire indien.

Depuis, la région du Cachemire reste un point de friction permanent. Les deux pays revendiquent la totalité du territoire, refusent toute concession et maintiennent une présence militaire élevée. La question du Cachemire reste irrésolue et constitue un facteur central d’instabilité régionale.

L’attaque de Pahalgam : un catalyseur

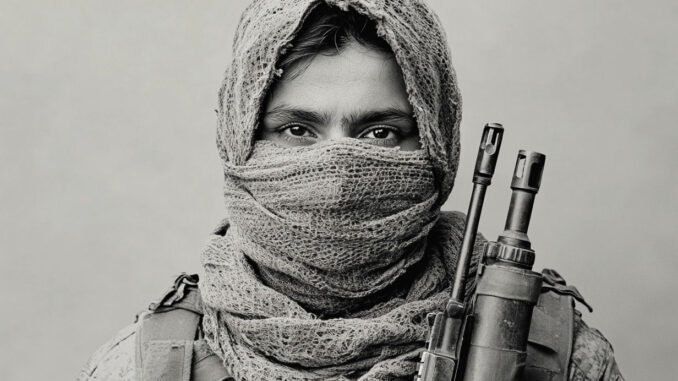

Le 22 avril 2025, une attaque meurtrière a été perpétrée dans la vallée de Baisaran, située près de Pahalgam, une station touristique réputée dans le Cachemire indien. Cinq hommes armés et masqués ont ouvert le feu sur un groupe de randonneurs, tuant 26 personnes, dont 25 citoyens indiens et un ressortissant népalais. Les victimes étaient pour la plupart des couples en lune de miel, en majorité issus de la communauté hindoue.

Selon les premiers rapports de la police indienne et des survivants, les assaillants ont méthodiquement identifié leurs cibles : les hommes hindous porteurs de symboles religieux visibles comme le tilak ou le kalava. Leurs épouses ont été épargnées mais forcées d’assister à l’exécution. Une image, largement relayée sur les réseaux sociaux, montrait une jeune femme agenouillée auprès du corps sans vie de son mari, renforçant l’émotion dans l’opinion publique.

L’attaque a été attribuée à The Resistance Front (TRF), une organisation militante active dans la région et soupçonnée d’être une émanation de Lashkar-e-Taiba, un groupe basé au Pakistan. Les autorités indiennes ont rapidement accusé Islamabad de soutien logistique et idéologique, ce que le Pakistan a nié, appelant à une enquête indépendante.

En Inde, l’événement a été perçu comme un acte terroriste ciblé à caractère religieux et une provocation délibérée. Le gouvernement indien a promis une riposte rapide, qualifiant l’attaque de « ligne rouge franchie », ce qui a précipité l’escalade militaire actuelle entre les deux pays.

L’Opération Sindoor : une riposte indienne

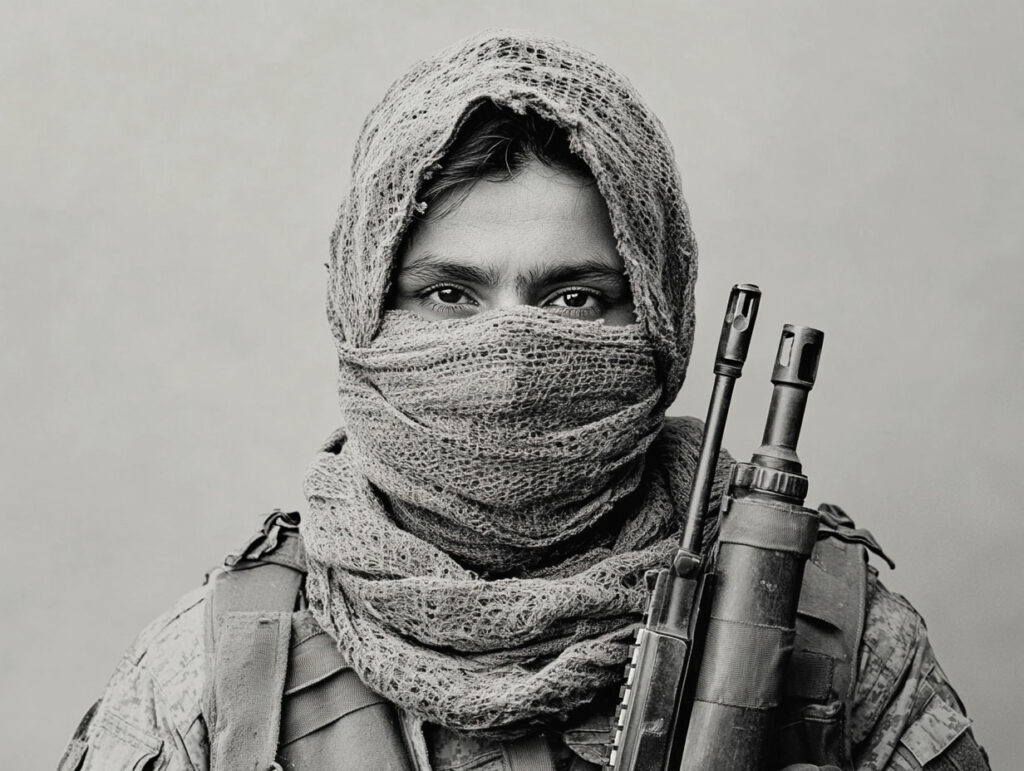

Le 7 mai 2025, moins de deux semaines après l’attaque de Pahalgam, l’armée indienne a déclenché une série de frappes aériennes ciblées contre des infrastructures présentées comme des camps d’entraînement terroristes situés au Pakistan et dans le Cachemire administré par Islamabad. Cette opération militaire, baptisée « Opération Sindoor », constitue la réponse la plus musclée de l’Inde contre le Pakistan depuis le conflit de Kargil en 1999.

Selon les autorités indiennes, neuf sites distincts ont été visés par des frappes de haute précision, menées avec des armes guidées de nouvelle génération. Le ministère de la Défense a indiqué que ces lieux abritaient des combattants du groupe The Resistance Front (TRF), soupçonné d’avoir planifié l’attaque de Pahalgam. Environ 70 combattants auraient été tués, toujours selon New Delhi.

Le choix du nom « Sindoor » — une poudre rouge traditionnellement portée par les femmes hindoues mariées dans la raie des cheveux — n’est pas anodin. Il fait écho symbolique à l’attaque de Pahalgam, où les hommes hindous ont été spécifiquement ciblés. Ce nom vise à marquer une riposte identitaire et émotionnelle forte, renvoyant à la blessure infligée au tissu social indien.

L’Inde affirme que l’opération a été conduite avec une efficacité chirurgicale, sans causer de dommages collatéraux. Le commandement de l’armée de l’air a souligné que la durée de l’opération avait été inférieure à 30 minutes, grâce à l’utilisation de technologies de ciblage avancées.

La réaction du Pakistan

Le Pakistan a immédiatement condamné l’Opération Sindoor, dénonçant une violation flagrante de sa souveraineté territoriale et qualifiant les frappes indiennes d’« acte de guerre ». Le Premier ministre Shehbaz Sharif a promis une riposte « forte et proportionnée », affirmant que son pays avait « le droit légitime de se défendre ».

Peu après les frappes indiennes, les autorités pakistanaises ont déclaré avoir abattu cinq avions militaires indiens, dont trois Rafale français et deux Sukhoï de fabrication russe, ainsi qu’un drone de reconnaissance. Ces affirmations n’ont pas encore été confirmées par New Delhi, mais elles ont été largement relayées dans les médias pakistanais.

Le porte-parole de l’armée pakistanaise, le général Ahmed Sharif Chaudhry, a annoncé que les frappes indiennes avaient tué 26 civils, dont deux fillettes de trois ans et sept femmes, et blessé 46 autres personnes. Il a également accusé l’Inde d’avoir visé des mosquées, provoquant la mort de fidèles à l’intérieur des lieux de culte, ce que l’Inde nie catégoriquement.

En représailles, le Pakistan a lancé des tirs d’artillerie sur plusieurs positions indiennes dans le Cachemire administré par l’Inde, notamment dans la région de Rajouri et le secteur de Poonch, déjà fortement militarisés. La ligne de contrôle (LoC) est redevenue une zone de confrontation active, avec des échanges de tirs nourris signalés pendant plusieurs heures.

La fermeture de l’espace aérien pakistanais, la mise en alerte de ses forces et la fermeture des écoles dans plusieurs régions indiquent que le Pakistan se prépare à un conflit de plus grande ampleur si l’escalade continue.

Conséquences diplomatiques et économiques

Les tensions ont entraîné une détérioration rapide des relations bilatérales :

- Suspension du traité des eaux de l’Indus par l’Inde, un accord crucial pour le Pakistan.

- Expulsion mutuelle de diplomates et fermeture des frontières.

- Suspension des échanges commerciaux et fermeture de l’espace aérien.

Ces mesures ont des implications économiques significatives, notamment pour l’agriculture pakistanaise dépendante des eaux de l’Indus.

Risques d’escalade et perspectives

La crise actuelle entre l’Inde et le Pakistan présente des similarités avec les tensions de février 2019, survenues après l’attentat de Pulwama, mais elle se distingue par une intensité militaire et une charge symbolique plus élevées. Cette fois, les victimes sont des civils en vacances et l’Inde a opté pour une réponse plus directe et médiatisée, déclenchant des représailles immédiates du Pakistan. L’échange d’attaques aériennes et d’artillerie le long de la ligne de contrôle signale un niveau d’engagement militaire inédit depuis deux décennies.

Le risque d’escalade incontrôlée est d’autant plus préoccupant que les deux pays possèdent l’arme nucléaire. Même si l’Inde et le Pakistan se sont dotés de doctrines de dissuasion différentes – l’Inde revendiquant une politique de non-utilisation en premier, et le Pakistan une stratégie de riposte rapide en cas de menace conventionnelle majeure – la marge d’erreur est extrêmement réduite dans un contexte aussi tendu. Une erreur de calcul, une provocation mal interprétée ou un incident mal géré pourrait entraîner un embrasement régional aux conséquences potentiellement catastrophiques.

Face à cette situation, la communauté internationale tente de jouer un rôle de modération. Les États-Unis ont exhorté les deux parties à faire preuve de retenue, tandis que la Chine a qualifié les frappes indiennes de « regrettables » et a appelé à une désescalade immédiate. Plusieurs pays européens ont proposé une médiation diplomatique, mais pour l’heure, ni New Delhi ni Islamabad n’ont donné de signes clairs d’ouverture au dialogue. La poursuite de l’affrontement reste donc une hypothèse plausible, avec un impact potentiel sur la sécurité régionale et mondiale.

Le regain de tensions entre l’Inde et le Pakistan met en lumière la fragilité de la paix dans la région du Cachemire. Sans un engagement sincère des deux parties à résoudre leurs différends, le cycle de violence risque de se perpétuer, avec des conséquences dévastatrices pour la stabilité régionale et la sécurité mondiale.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.