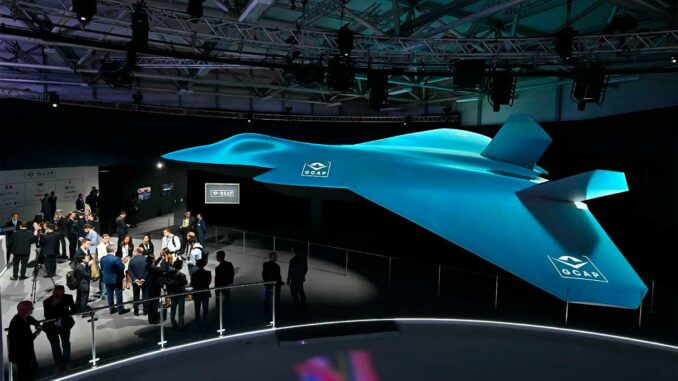

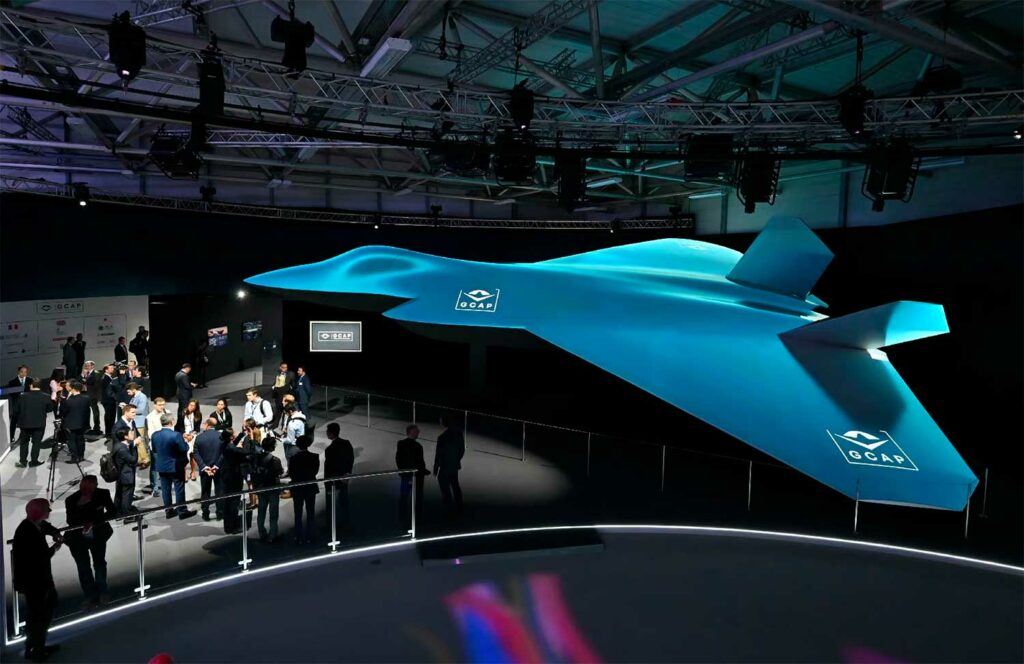

Leonardo, ELT Group, Mitsubishi Electric et Leonardo UK créent G2E à Reading pour développer ISANKE & ICS du chasseur GCAP, avec support TLSS jusqu’en 2035.

Un consortium baptisé G2E réunit Leonardo (Italie), Leonardo UK, ELT Group et Mitsubishi Electric pour concevoir les capteurs et communications du chasseur GCAP (Royaume-Uni, Italie, Japon). Objectif : livrer l’architecture ISANKE & ICS (Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects & Integrated Communications Systems) d’ici 2035, avec un soutien tout au long du cycle de vie (TLSS). G2E s’installe à Reading, au voisinage de l’organisation intergouvernementale GIGO et de la co-entreprise Edgewing (BAE Systems, Leonardo, JAIEC) qui intègre la plateforme. Les priorités techniques portent sur l’intégration profonde capteurs-énergie-cellule, le radar AESA, l’EO/IR, l’ESM/ELINT, la guerre électronique, les liaisons chiffrées et la fusion de données temps réel. L’ambition est claire : un système de sixième génération capable de transformer un volume massif d’informations en supériorité opérationnelle, tout en maîtrisant masse, encombrement et puissance électrique.

Le fait et le cadre de gouvernance tri-national

La création de G2E formalise la coopération capteurs-comms entre acteurs britanniques, italiens et japonais autour du programme Global Combat Air Programme. Le consortium est basé à Reading (Royaume-Uni), à proximité de GIGO (l’entité gouvernementale conjointe qui pilote GCAP) et d’Edgewing, la joint-venture industrielle chargée du développement et de l’intégration de l’avion. Ce positionnement évite les silos traditionnels entre « avionneur » et « électroniciens » : les décisions de configuration capteurs, de gestion de puissance et d’implantation structurelle se prennent au plus près de l’architecture globale.

Dans ce schéma, les rôles capitalisent sur les points forts nationaux. Les équipes britanniques et japonaises portent historiquement l’expertise radar AESA et traitement du signal, l’Italie mène sur l’IRST (recherche et poursuite infrarouge) et l’EW défensive avec ELT Group, tandis que Mitsubishi Electric sécurise la couche communications, y compris satellite et liaisons haut débit résilientes. Edgewing, copilotée par BAE Systems, Leonardo et Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd., reste maître d’œuvre de l’intégration cellule-systèmes et de la tenue des performances globales. Le rythme est imposé par l’objectif de mise en service à l’horizon 2035 pour remplacer, côté européen, une partie des Eurofighter Typhoon et, côté japonais, les F-2.

Au-delà du premier vol, le concept prévoit des mises à jour logicielles continues, avec une trajectoire d’évolutivité par incréments : nouvelles formes d’ondes, algorithmes d’IA embarquée, bibliothèques de menaces et fonctions non-cinétiques ajoutées au fil de la vie opérationnelle.

Le système ISANKE & ICS : capteurs intégrés et effets non-cinétiques

Le cœur de la proposition technique se nomme ISANKE & ICS. ISANKE regroupe les capteurs actifs et passifs (radar AESA multifonctions, suites EO/IR refroidies, capteurs large bande ESM/ELINT, récepteurs GNSS résilients, antennes conformes), auxquels s’ajoutent des moyens d’effets non-cinétiques (brouillage directionnel, spoofing, leurrage DRFM, gestion de signatures) intégrés dès la conception. ICS constitue la dorsale de communications chiffrées : data-links à haut débit, communications satellitaires multi-orbites, relais maillé « air-air » et « air-sol », gestion de priorité et de qualité de service.

La différence avec un avion de génération précédente n’est pas qu’additionnelle, elle est systémique. Le radar AESA ne se contente plus d’illuminer une cible : il partage l’antenne, l’alimentation et le refroidissement avec des modes passifs, il soutient des fonctions EW (brouillage de déni, formes d’ondes à faible probabilité d’interception), il concourt à des schémas de poursuite multi-statiques avec d’autres porteurs. Les capteurs EO/IR ne sont plus de simples « caméras », mais des nœuds de détection à très large champ combinés à des voies zoom haute résolution, synchronisés avec l’IRST pour la détection à longue portée sans émission. L’ESM/ELINT ne « collecte » pas en différé, il géolocalise et classe les émetteurs en temps quasi réel pour alimenter l’aide à la décision.

La fusion de données devient la pierre angulaire. Elle opère à plusieurs niveaux : fusion capteurs (track-level), fusion collaborative (multi-plateformes via ICS), et fusion cognitive (apprentissage en ligne des comportements de menaces). Le cockpit ne doit pas « montrer plus » mais montrer mieux : une image tactique synthétique, priorisée par la mission, exportable à d’autres vecteurs (un drone loyal wingman, un navire AAW, une batterie sol-air amie).

Les impacts sur la cellule, l’énergie et la thermique

Intégrer ISANKE & ICS façon sixième génération exige de traiter tôt le triptyque SWaP-C (Size, Weight, Power – Cooling). Les antennes conformes, réparties sur l’enveloppe externe, façonnent la ligne de fuselage (OML) et imposent des contraintes d’accès maintenance. Les besoins en puissance électrique augmentent : un radar AESA large bande et des émetteurs EW haut gain peuvent consommer plusieurs dizaines de kilowatts en crête. La gestion thermique suit : caloducs, échangeurs air-carburant, cœurs froids dédiés, et pilotage thermique par logiciel pour lisser les pics.

D’un point de vue masse, les kits capteurs-comms pèsent plusieurs centaines de kilogrammes une fois câblages, boîtiers de traitement, alimentations et refroidissement inclus. La marge de centrage doit rester compatible avec les enveloppes de vol et les profils d’armement. Les architectes système arbitrent entre centralisation (baies de calcul mutualisées) et décentralisation (processeurs au plus près des antennes) pour réduire latence et câblage. Les bus de données à très haut débit (100 Gbit/s et plus au niveau backplane) et l’horodatage précis (PPS, PTP) assurent la cohérence des pistes partagées entre capteurs.

Enfin, l’architecture cyber est traitée comme une discipline matérielle. Les chemins ICS sont segmentés, les radios définies par logiciel isolent les domaines de sécurité, et les mises à jour cryptographiques se planifient comme des opérations de soutien. L’objectif est double : survivre à l’environnement électromagnétique adversaire et éviter que la connectivité ne devienne une faille.

Les effets opérationnels et les missions militaires

Un système de capteurs et de communications intégré change la façon de conduire la mission. En air-air, le radar AESA opère en modes LPI/LPD tandis que l’IRST/EO assure la détection silencieuse. Les liaisons de données ICS permettent d’orchestrer des tirs coopératifs : un porteur détecte et classe, un autre tire en mode passif, un troisième apporte la mise à jour de tir. Les tactiques multi-statiques et l’anti-furtif reposent sur la synchronisation de plusieurs capteurs éloignés ; la qualité de l’alignement temps-fréquence devient déterminante.

En air-sol, ISANKE apporte une cartographie SAR/ISAR haute résolution, la détection d’émetteurs, la localisation de systèmes sol-air et la création de « corridors électromagnétiques » via des effets non-cinétiques pour dégrader l’ennemi (brouillage, leurrage réseau). L’EO/IR contribue à l’identification positive de cibles sensibles, tandis que l’ESM/ELINT met à jour la base de menaces en mission. La même suite peut conduire des missions SEAD/DEAD en appui d’armements stand-off, avec une boucle capteur-tireur raccourcie.

En maritime, l’avion partage des pistes avec une frégate AAW, détecte un raid de missiles antinavires en amont, ou sert de relais ICS vers des drones MALE. En coalition, la compatibilité inter-OTAN et le « translation gateway » entre protocoles nationaux deviennent critiques ; la promesse de GCAP est de livrer une plateforme qui « parle plusieurs dialectes » sans fuite d’information.

Ces effets opérationnels reposent sur une logistique numérique : bibliothèques EW, tables de fréquences, profils de formes d’ondes, clés crypto et patchs de sécurité. Le TLSS (soutien tout au long de la vie) prévu par G2E inclut ces flux autant que les pièces détachées.

Les enjeux industriels, le calendrier et les risques

Sur le plan industriel, G2E rationalise la chaîne en la rapprochant du donneur d’ordres Edgewing et de GIGO. Cette proximité doit accélérer la prise de décision et limiter les dérives calendrier-coûts. Le jalon majeur reste la livraison 2035 d’un standard initial, puis des incréments logiciels annuels ou biannuels. Les essais en vol s’appuieront sur des bancs volants dédiés (ex. plateformes « Excalibur » de Leonardo UK), des démonstrateurs antennaires et des laboratoires de guerre électromagnétique.

Les risques principaux sont identifiés : maturité de certaines briques (antennes conformes large bande, amplis de puissance haut rendement), gestion thermique en haute densité, cybersécurité des chaînes ICS, disponibilité de composants électroniques critiques et souveraineté des semi-conducteurs. La réponse passe par une diversification des sources, des accords de fonderie, et une architecture modulaire qui permette d’insérer une génération de puces plus moderne sans refonte totale des logiciels.

Côté coûts, l’intérêt d’un consortium unique pour ISANKE & ICS est de mutualiser les travaux non récurrents, de stabiliser les nomenclatures et de réduire les frais d’intégration pour chaque cellule produite. Pour les forces, cela doit se traduire par un coût de possession maîtrisé sur vingt à trente ans et une capacité à rester tactiquement pertinent par mises à jour logicielles, sans immobiliser l’avion pour refontes lourdes.

Enfin, l’aspect politique n’est pas neutre : GCAP s’inscrit dans une logique de souveraineté partagée entre l’Europe et le Japon. Le succès de G2E et d’Edgewing pèsera sur la crédibilité de l’axe italo-britannico-japonais face aux offres concurrentes, tant à l’export que dans la définition des standards capteurs-comms des deux prochaines décennies.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.