Un système conteneurisé lance des essaims de drones en quelques minutes. Utile aux shows, il préfigure des usages offensifs à grande échelle.

En résumé

Une entreprise chinoise, DAMODA, a présenté un conteneur automatisé capable de déployer et de récupérer des centaines de quadricoptères en quelques minutes, avec synchronisation automatique du décollage et de l’atterrissage. Officiellement dédié aux shows lumineux, ce concept s’inscrit dans une tendance lourde : l’industrialisation de l’essaim de drones et sa logistique. L’exemple opérationnel existe déjà : l’opération Spiderweb ukrainienne a utilisé des lanceurs dissimulés dans des abris mobiles pour frapper des bases aériennes à longue distance. Demain, un seul camion de 6,1 m (20 ft) pourrait libérer plusieurs centaines d’aéronefs pour des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou d’attaque coordonnée. Les défenses classiques peinent contre la saturation. Les réponses émergentes — brouillage, drones intercepteurs, systèmes à micro-ondes de puissance — progressent, mais leur portée et leur couverture restent contraintes. En clair : un « show dans une boîte » devenu « essaim dans une boîte » change l’équation coût/effet en faveur de l’attaquant, à terre comme en mer.

Le système conteneurisé de DAMODA : une chaîne de déploiement clé en main

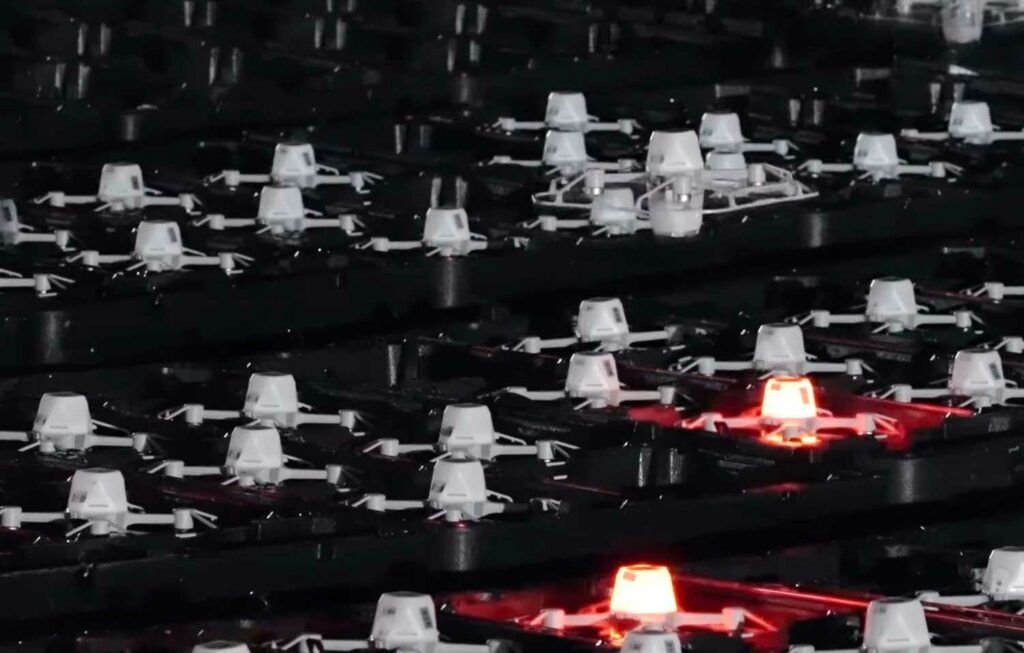

Le « Automated Drone Swarm Container System » présenté par DAMODA agrège plusieurs briques techniques déjà éprouvées dans le spectacle : racks préchargés, recharge intégrée, pilotage de masse par une console unique. La version démontrée montre au moins 12 racks de 54 quadricoptères, soit 648 drones, pré-positionnés sur rails télescopiques. À l’ouverture, les racks s’alignent en escalier, libérant des trajectoires de décollage dégagées. L’atterrissage se fait par retour automatique en nid, avec arrimage et recharge. La manipulation nécessite un opérateur et un contrôleur portable ; un PC portable assure la mission. Les temps d’installation se chiffrent en minutes.

L’intérêt industriel est évident : la « densité de lancement » sur une emprise réduite. Dans un conteneur ISO de 6,1 m (20 ft) ou 12,2 m (40 ft), on maximise la capacité utile en jouant sur l’empilement vertical. La scalabilité est native : plusieurs conteneurs peuvent être mis en grappe pour déployer 1 000 à 2 000 drones à partir d’un parking logistique. Les records récents de shows (plus de 10 000 appareils coordonnés) illustrent la maturité des algorithmes de synchronisation et des liaisons.

Du point de vue des coûts, un quadricoptère spectacle revient à quelques centaines d’euros l’unité en grand volume. Un lot de 648 unités représente un capital de l’ordre de 0,2 à 0,6 M€. Le conteneur, ses racks motorisés, l’alimentation et le contrôle ajoutent quelques dizaines de milliers d’euros. Cette structure de coûts, bien inférieure à un aéronef militaire piloté, explique la bascule stratégique : pour un budget d’effet identique, l’assaillant peut multiplier les vecteurs et imposer un rythme opérationnel que la défense encaisse difficilement.

Il faut toutefois rappeler la limite déclarative du produit : routines pré-scriptées, rayon d’action réduit, absence de charges utiles militaires. Mais la ligne technologique — préparation centralisée, lancement de masse, récupération automatisée — est directement transférable à des modèles plus robustes, dotés de capteurs ou de charges, et pilotés par une autonomie embarquée plus avancée.

La preuve par le terrain : ce que l’opération Spiderweb a déjà validé

En juin 2025, l’opération Spiderweb a démontré l’efficacité opérationnelle du lancement « discret » depuis des unités mobiles banalisées. Des essaims de drones FPV et multirotors, dissimulés dans des structures type abri ou « tiny house » et transportés sur camions, ont frappé des bases lointaines. Les autorités ukrainiennes ont revendiqué des dizaines d’aéronefs touchés. Des analyses indépendantes et des images satellites ont confirmé des destructions significatives, dont des bombardiers stratégiques.

Ce retour d’expérience apporte trois enseignements. D’abord, la logistique : un véhicule civil peut approcher une zone sensible jusqu’à quelques kilomètres, voire à l’intérieur du périmètre, puis servir de plateforme de déploiement. Ensuite, l’effet de saturation : plusieurs dizaines voire centaines de vecteurs frappent en salves successives ou simultanées, divisant l’attention des radars et des servants. Enfin, la granularité : les trajectoires FPV permettent d’atteindre des points critiques (raccords de réservoirs, baies avioniques, prises d’air) avec des charges de 0,5 à 2 kg, suffisantes pour neutraliser un appareil à l’arrêt.

Transposée au concept conteneurisé, la méthode se simplifie : pas de mise en place chronophage, pas de câblage dispersé, moins de personnel exposé. Un seul conteneur standard peut stocker, charger et contrôler un essaim complet, prêt à l’emploi. Un déploiement coordonné de 3 à 5 conteneurs sur des axes différents peut couvrir des emprises de plusieurs kilomètres carrés, frapper des rampes de missiles, des radars d’alerte, des dépôts de carburant ou saturer la défense rapprochée d’un aérodrome. À titre d’ordre de grandeur, si 200 drones à 1 000 € l’unité neutralisent deux avions à 25 M€ pièce et endommagent des infrastructures pour plusieurs millions d’euros, le ratio coût/effet penche lourdement du côté de l’assaillant.

La menace tactique : des missions distribuées et une économie d’effets

Un essaim conteneurisé devient un « couteau suisse » tactique. Trois familles de charges utiles couvrent l’essentiel des besoins. La première est ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) : caméras jour/nuit, modules thermiques compacts, triangulation radio. Rayon utile typique de 5 à 15 km pour des multirotors de 1 à 3 kg, plus si l’on passe sur des ailes volantes. La deuxième est guerre électronique : brouillage local, déception GNSS, capteurs de spectre pour cartographier les émissions. La troisième est cinétique : charges légères à effet dirigé, grenades modifiées, charges creuses miniatures.

Le potentiel opérationnel tient à la répartition des rôles au sein de l’essaim de drones. Une « avant-garde » ISR ouvre la voie et désigne en temps réel. Un « corps principal » réalise l’attaque, avec des profils en rase-mottes pour réduire la détection. Une « réserve » reste en altitude moyenne pour l’évaluation des dommages et le harcèlement de défense. Si l’on ajoute une autonomie embarquée plus poussée (détection de formes, évitement d’obstacles, poursuite simple), l’essaim peut continuer sa mission malgré des pertes de liaison.

L’attaque d’un aérodrome illustre l’économie d’effets : 500 vecteurs répartis sur 5 à 10 points d’entrée, arrivant en 3 vagues à 60–120 secondes d’intervalle, saturent les capacités de pointage des canons et la disponibilité des missiles courte portée. Un « nuage » EW brouille les fréquences d’interception ou force la défense à muter son réseau, ce qui consomme un temps précieux. Même un scénario plus simple — frappes préprogrammées sur coordonnées — inflige des dommages rapides sur des cibles fixes : radars, dépôts, avions en plein air.

En zone urbaine, l’essaim de drones peut également combiner reconnaissance et effet cinétique à très courte portée, avec un risque accru pour les civils si la discrimination des cibles n’est pas strictement maîtrisée. C’est là que le cadre d’emploi et la doctrine importent autant que la technique.

La défense anti-essaim : atouts et limites des parades actuelles

La défense moderne empile trois couches : détection, perturbation, interception. Côté capteurs, radars à faible puissance d’impulsion et réseaux passifs radiofréquences repèrent les signatures variées des multirotors. Mais l’attaquant joue sur la saturation : multiplicité des axes, altitudes très basses, signatures composites. La couche de perturbation s’appuie sur la guerre électronique : brouillage GNSS et liaisons, usurpation, leurres. Cela reste efficace contre des drones dépendants de leurs liens de commande, moins contre des plateformes semi-autonomes.

Les micro-ondes de puissance gagnent en crédibilité. Des démonstrateurs ont neutralisé en une seule émission des dizaines de drones à courte distance, avec un effet de cône utile. L’intérêt est la « munition infinie » tant que l’alimentation suit, la difficulté réside dans la portée pratique (quelques centaines de mètres à très courte distance pour les versions compactes), la directivité et la cohabitation électromagnétique sur site. Les lasers, eux, offrent une précision élevée mais restent limités par l’atmosphère, la pluie et la gestion thermique, surtout contre des rafales de cibles.

Reste l’interception « like-on-like » : des drones bâtis pour chasser d’autres drones, soit par filets, soit par collision contrôlée, soit par charge directionnelle. Cette couche est souple et déployable, mais elle consomme du temps de réaction et du nombre. Enfin, les missiles sol-air courts et très courts portées, précis mais coûteux, ne peuvent constituer la réponse principale contre des cibles à 1 000 € : l’échange économique est défavorable.

Face à un conteneur automatisé multipliant les vecteurs, la défense doit évoluer : abris durcis sur les parkings aéronautiques, dispersion réelle des avions et des radars, barrières physiques anti-approche sur les périmètres, capteurs redondants, entraînement au traitement d’alertes massives. À défaut, un seul « conteneur-essaim » suffira pour neutraliser en quelques minutes une emprise entière.

Le marché et la diffusion : du spectacle à l’armement conteneurisé

Les fabricants civils disposent déjà d’une logistique de masse : production de drones légers, systèmes de contrôle de troupeaux aériens, planification automatisée des trajectoires, gestion d’énergie. Les records récents — plus de dix mille drones en vol simultané — attestent d’une fiabilité suffisante pour commander à distance des milliers d’unités. Le passage au militaire tient à quelques adaptations : châssis plus robustes, liaisons redondées, durcissement électromagnétique, charges modulaires, intégration C2.

Côté offre, des groupes de défense promeuvent des lanceurs conteneurisés pour munitions rôdeuses. Des brochures décrivent des modules ISO capables d’aligner plus d’une centaine de munitions prêtes au tir, avec recomplètement par palettes. En mer, l’idée d’« essaims en conteneurs » à poser sur des ponts de bâtiments logistiques ou de patrouilleurs revient régulièrement : c’est un moyen rapide d’ajouter une capacité ISR/attaque distribuée sans refonte de la plateforme. À terre, des camions 8×8 peuvent emporter un ou deux conteneurs et opérer depuis des zones semi-urbaines, avec rechargement dans des dépôts en arrière-zone.

Pour les budgets, les ordres de grandeur sont parlants. Un module de 100 à 150 munitions rôdeuses à 20–40 000 € l’unité représente 2 à 6 M€ de charge utile, mais offre une profondeur de frappe de dizaines de kilomètres avec rôdeur et capteur optronique. Un conteneur « quadri low-cost » de 500 à 1 000 unités, même à 1 000 € pièce, coûte moins qu’une batterie de missiles courte portée et peut générer, par saturation, une « brèche » défensive temporaire ouvrant la voie à des effets plus lourds.

D’un point de vue strictement militaire, refuser de considérer le conteneur-essaim comme une menace sérieuse serait naïf. Il met en défaut les routines de protection statique et force la défense à se mobiliser en temps réel, avec des moyens coûteux et humains rares.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.