Découvrez le fonctionnement du LiDAR, son principe de mesure laser et son rôle décisif dans la navigation et la sécurité des drones autonomes.

En résumé

Le LiDAR (Light Detection and Ranging) est une technologie de télédétection laser qui mesure les distances en calculant le temps de vol (ToF) d’impulsions lumineuses. Monté sur des drones autonomes, il combine un capteur laser, un système de GNSS et une IMU pour produire des nuages de points 3D d’une précision centimétrique. Contrairement à la photogrammétrie, il peut traverser la végétation et capter le relief du sol, ce qui le rend crucial pour la cartographie, la topographie, la foresterie et la gestion des catastrophes. Dans l’aviation et les drones autonomes, il sert aussi à la détection d’obstacles et à la navigation en environnements complexes. Les avancées récentes, notamment les LiDAR à semi-conducteurs et les systèmes légers pour micro-drones, élargissent encore ses applications, du pilotage automatique à l’inspection d’infrastructures, et renforcent la fiabilité des drones dans des missions critiques.

Le principe technique du LiDAR et le temps de vol

Le LiDAR repose sur le temps de vol (ToF) d’un signal lumineux. Le capteur émet des millions d’impulsions laser infrarouges très brèves – typiquement de l’ordre de quelques nanosecondes – dirigées vers le sol ou des obstacles. La lumière se déplace à une vitesse constante, environ 299 792 km/s, et le système enregistre le délai écoulé entre l’émission et le retour réfléchi.

La distance est calculée par la relation :

d = (c × Δt) / 2, où c est la vitesse de la lumière et Δt le temps de parcours aller-retour.

En répétant cette opération plusieurs centaines de milliers de fois par seconde, le LiDAR construit un nuage de coordonnées 3D très dense. Certains capteurs modernes dépassent le million de mesures par seconde, avec des précisions atteignant 2 à 3 cm sur le terrain.

Ce principe est particulièrement adapté aux drones, car il n’est pas affecté par la luminosité ambiante et fonctionne aussi de nuit. De plus, le faisceau laser, de faible divergence, permet de mesurer des détails fins, comme des câbles électriques ou des irrégularités de terrain.

L’intégration avec les systèmes de positionnement et d’orientation

Pour qu’une mesure de distance soit exploitable, il faut connaître avec précision la position et l’orientation du capteur au moment de chaque impulsion. Sur un drone autonome, le LiDAR est donc associé à deux éléments clés :

- Un récepteur GNSS (souvent GPS ou Galileo) qui donne la localisation en latitude, longitude et altitude avec une précision pouvant atteindre quelques centimètres en mode RTK (Real-Time Kinematic).

- Une Inertial Measurement Unit (IMU) qui mesure les accélérations et les rotations pour déterminer le roulis, le tangage et le lacet de la plateforme en temps réel.

En combinant ces données, chaque mesure laser est replacée dans un système de coordonnées géographiques réel, produisant un nuage de points géoréférencés.

Ces nuages de points servent ensuite à générer des Modèles Numériques de Terrain (MNT) et des Modèles Numériques d’Élévation (MNE) qui restituent à la fois la surface du sol et les objets présents (végétation, bâtiments, infrastructures).

Le rôle du LiDAR dans la cartographie et l’analyse topographique

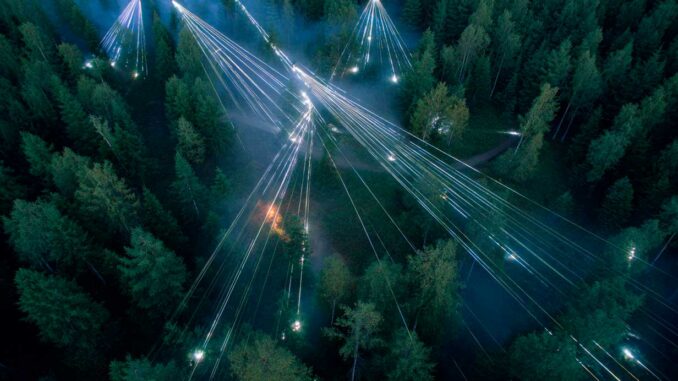

L’une des forces du LiDAR aérien est sa capacité à pénétrer partiellement la végétation. Lorsqu’une impulsion rencontre un arbre, une partie de l’énergie est réfléchie par la canopée (premier retour), tandis qu’une autre partie continue sa course et atteint le sol (dernier retour).

En enregistrant plusieurs retours successifs pour une même impulsion, le LiDAR permet de reconstruire à la fois le profil de la végétation et la topographie du sol sous-jacent.

Cette capacité est déterminante pour :

- La gestion forestière, en calculant la hauteur, le volume et la densité des massifs.

- La géologie et la prévention des inondations, en modélisant avec précision le relief caché par la végétation.

- L’urbanisme et l’ingénierie civile, en fournissant des cartes 3D de très haute résolution pour la conception et le suivi des chantiers.

Un relevé LiDAR effectué à 120 m d’altitude par un drone équipé d’un capteur de 32 canaux peut couvrir plusieurs hectares en quelques minutes, avec une densité de plusieurs centaines de points par mètre carré.

L’apport du LiDAR à la navigation et à la sécurité des drones autonomes

Au-delà de la cartographie, le LiDAR joue un rôle central dans la navigation autonome et la prévention des collisions. Contrairement à un radar ou à une simple caméra, il fournit une perception tridimensionnelle précise et instantanée de l’environnement.

Les drones l’utilisent pour :

- Évaluer la distance au sol lors des phases d’atterrissage automatique ou de suivi de terrain.

- Détecter et éviter les obstacles (bâtiments, arbres, câbles, poteaux) pendant le vol en espace urbain ou en forêt.

- Maintenir un vol stable à basse altitude, même en conditions de faible luminosité ou de brouillard léger.

Certaines solutions combinent le LiDAR avec des algorithmes de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), permettant au drone de cartographier en temps réel son environnement tout en s’y localisant. Cela est essentiel pour les missions de recherche et sauvetage dans des zones sans signal GPS ou pour l’inspection d’infrastructures complexes, comme les ponts et les parcs éoliens.

Les performances et limites techniques des systèmes LiDAR

Les capteurs LiDAR se distinguent par leur longueur d’onde, leur puissance d’émission, leur fréquence d’impulsions et leur champ de balayage. Les systèmes aéroportés utilisent le plus souvent des lasers proches de l’infrarouge (1 064 nm) ou du vert (532 nm) pour les mesures bathymétriques en milieu aquatique.

Les performances typiques incluent :

- Une portée efficace de 100 à 300 m pour les systèmes embarqués sur petits drones.

- Une précision verticale de 3 à 5 cm pour des vols à basse altitude.

- Une densité de points de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions par seconde.

Cependant, la technologie présente aussi des limites :

- La sensibilité aux conditions météorologiques (brouillard dense, pluie, neige) qui dispersent ou absorbent le faisceau.

- La consommation énergétique, un facteur important pour l’autonomie des drones.

- Le coût élevé des capteurs haute performance, bien que celui-ci baisse avec la production de masse et l’arrivée de LiDAR à semi-conducteurs.

Les avancées récentes et l’évolution du LiDAR pour les drones

La miniaturisation des capteurs et l’essor des LiDAR à semi-conducteurs (solid-state LiDAR) transforment l’intégration dans les drones. Ces modèles, dépourvus de pièces mobiles, sont plus légers, plus robustes et consomment moins d’énergie. Ils permettent l’équipement de micro-drones pour des missions à l’intérieur des bâtiments ou dans des environnements confinés.

Les progrès des algorithmes de traitement, associés à la puissance croissante des processeurs embarqués, autorisent aujourd’hui une fusion en temps réel entre données LiDAR, caméras et GNSS/IMU. Cela améliore la navigation BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) et le suivi précis des couloirs aériens dans les zones urbaines.

L’intégration du LiDAR dans les systèmes de détection et d’évitement (Detect and Avoid, DAA) devient un standard pour l’aviation sans pilote, ouvrant la voie aux taxis aériens autonomes et à la logistique aérienne urbaine.

L’impact stratégique du LiDAR dans l’aviation et la robotique aérienne

Le LiDAR aérien ne se limite pas à un outil de cartographie. Il s’impose comme une brique essentielle de la robotique aérienne avancée. Son rôle est double : fournir des données topographiques de référence pour la planification de missions et garantir la sécurité dynamique des drones en vol.

Dans le secteur agricole, il favorise une agriculture de précision, permettant d’optimiser l’irrigation et d’évaluer l’état des cultures. En gestion des catastrophes, il sert à établir rapidement des cartes des zones sinistrées et à guider les équipes de secours. Dans le domaine militaire, il contribue à la reconnaissance tactique et au guidage des systèmes autonomes.

La convergence entre LiDAR, intelligence artificielle et connectivité 5G va encore accroître son influence, en permettant aux drones de partager et d’analyser massivement les données géospatiales collectées.

Une technologie appelée à redéfinir les standards de l’aviation autonome

Le LiDAR est passé du statut d’outil de mesure scientifique à celui de composant stratégique pour l’aviation sans pilote. En perfectionnant la précision et la réactivité de la perception embarquée, il rapproche les drones autonomes des exigences des opérations commerciales à grande échelle.

Les défis persistent, notamment en matière de réduction de la masse, du coût et de la sensibilité aux conditions atmosphériques, mais les tendances industrielles indiquent que les futurs aéronefs autonomes – qu’il s’agisse de drones logistiques, de taxis aériens ou de véhicules hybrides de surveillance – s’appuieront sur une combinaison intégrée de LiDAR et d’autres capteurs.

Cette évolution transforme la manière dont les drones interagissent avec l’espace aérien, rendant possible un pilotage sûr et fluide dans des environnements toujours plus complexes.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.