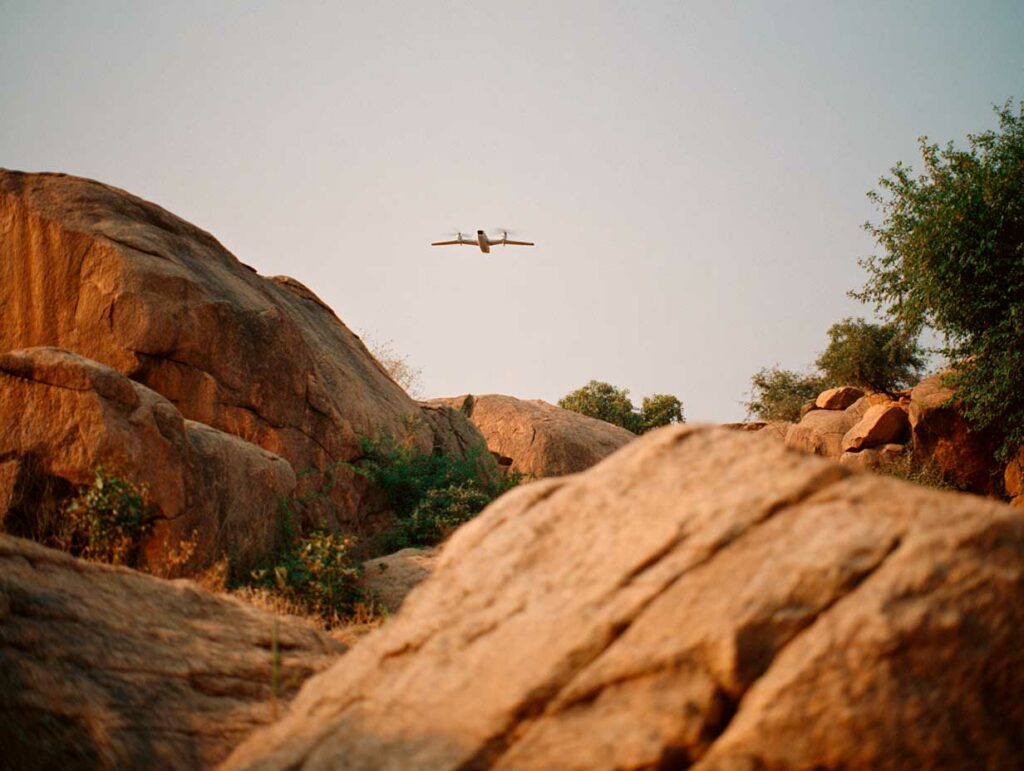

Un drone Akıncı malien a été abattu près de la frontière algérienne, ravivant les tensions régionales et soulevant des questions sur l’emploi des drones.

Des frictions régionales

Entre le 31 mars et le 1er avril 2025, un drone de type Akıncı, utilisé par les forces armées maliennes, a été abattu près de Tin Zaouatine, localité algérienne située dans la région de Tamanrasset, non loin de la frontière avec le Mali. L’incident a été confirmé par Alger, qui affirme avoir neutralisé un aéronef ayant violé son espace aérien. De son côté, Bamako reconnaît la perte d’un drone, tout en affirmant que celui-ci évoluait dans un couloir aérien frontalier sécurisé, et pointe la responsabilité d’un système de défense russe déployé par l’Algérie.

Cet épisode s’inscrit dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par la militarisation progressive du nord malien, les mouvements de groupes armés non étatiques et les crispations diplomatiques entre le Mali et ses voisins. Il révèle surtout la place croissante prise par les drones tactiques dans les opérations militaires africaines, au moment où plusieurs pays se dotent de capacités jusque-là réservées à des puissances technologiquement avancées.

Les circonstances exactes du tir restent floues. Mais les conséquences sont déjà perceptibles : remise en cause de la confiance entre voisins, interrogation sur les règles d’engagement, et risque de surenchère technologique dans une région déjà fragile. Le drone Akıncı, appareil stratégique d’origine turque, devient ainsi le vecteur d’un affrontement indirect entre visions opposées de la souveraineté régionale.

Un drone stratégique turc au cœur des ambitions maliennes

Le Bayraktar Akıncı, développé par la société turque Baykar, est un drone de nouvelle génération capable d’effectuer des missions d’observation, de frappe et de guerre électronique. Doté d’une longueur de 12,2 mètres, d’une envergure de 20 mètres, et d’une capacité d’emport de 1 350 kg de charge utile, il constitue un changement d’échelle par rapport aux drones tactiques classiques utilisés au Sahel. Son autonomie de vol dépasse 24 heures, avec un plafond opérationnel supérieur à 12 000 mètres.

Le Mali a acquis ses premiers Akıncı à partir de 2024, dans le cadre d’un accord militaire bilatéral avec la Turquie, renforcé par une dynamique de rapprochement stratégique entamée dès le retrait des forces françaises en 2022. Contrairement aux drones chinois de type CH-4 ou Wing Loong, utilisés par plusieurs pays africains, l’Akıncı offre des capacités de frappe guidée par GPS, un système de communication satellitaire (SATCOM) et un radar AESA embarqué.

Dans un environnement comme le nord malien — vaste, peu contrôlé, mais saturé de groupes armés — ce type de drone donne à l’armée malienne une capacité d’intervention rapide au-delà de la ligne de front. Le modèle livré au Mali serait équipé de munitions guidées de type MAM-L ou MAM-T, produites par Roketsan, avec une portée de 15 kilomètres.

Ce gain capacitaire pose toutefois des problèmes de coordination régionale. Le vol d’un Akıncı à proximité immédiate d’une frontière sensible, sans préavis aux autorités algériennes, crée une zone grise. D’autant que le drone évolue à haute altitude et peut opérer en dehors du champ radar classique des armées africaines, sauf pour les forces équipées de systèmes de surveillance avancés, comme c’est le cas de l’Algérie.

Une défense algérienne équipée de technologies russes modernes

L’Algérie a considérablement renforcé ses capacités de défense antiaérienne au cours des dernières années. Le pays dispose de plusieurs systèmes russes avancés, dont les Pantsir-S1, les Tor-M2 et surtout les batteries S-300PMU2, capables d’intercepter des cibles aériennes à plus de 150 kilomètres. Dans le sud, l’armée algérienne aurait déployé un réseau mixte de surveillance aérienne et de détection électromagnétique, adapté aux zones désertiques peu couvertes par le contrôle civil classique.

Selon la version d’Alger, le drone malien a pénétré de plusieurs kilomètres en territoire algérien, dans une zone proche d’un site militaire protégé, ce qui aurait justifié une interception immédiate. Aucun détail n’a été fourni sur le système utilisé, mais les caractéristiques du tir suggèrent l’emploi d’un missile sol-air à moyenne portée, guidé par radar semi-actif.

Le Mali, de son côté, avance que le drone n’avait pas franchi la frontière, mais qu’il a pu être pris pour cible depuis le sol algérien alors qu’il survolait une zone mal définie, à proximité du poste de Lerneb, dans la région de Kidal. Bamako estime que l’interception aurait été effectuée avec l’appui technique d’instructeurs russes, ce que l’Algérie n’a pas confirmé, mais qui reste plausible au regard de la coopération militaire entre Moscou et Alger.

L’affaire révèle une zone de friction non réglée sur le plan diplomatique. Le Sahara central, par son étendue et l’imprécision de certaines délimitations administratives, reste propice aux incidents d’interprétation. Mais dans le cas présent, le recours à une technologie sophistiquée, dans un environnement sensible, a transformé un simple vol de surveillance en incident diplomatique.

Une régionalisation militaire marquée par la prolifération des drones

Cet incident s’inscrit dans une dynamique plus large de militarisation des frontières africaines, où les drones sont devenus des outils de surveillance, de coercition et parfois de projection tactique. Le Niger, le Tchad, l’Algérie, le Maroc, mais aussi le Burkina Faso et le Mali, se sont dotés en cinq ans de plus de 200 drones militaires, principalement fournis par la Chine, la Turquie ou les Émirats arabes unis.

La diffusion de ces systèmes, souvent sans encadrement régional clair, crée un climat de méfiance entre voisins. Les incidents frontaliers liés aux drones ont augmenté : vol non autorisé au-dessus du territoire libyen, tentative de survol d’un centre militaire en Mauritanie, neutralisation d’un drone à la frontière algéro-marocaine… Le cas malien-Algérie n’est donc pas isolé, mais révèle une course à la surveillance non concertée, aux conséquences potentiellement lourdes.

À cela s’ajoute la multiplication des partenariats asymétriques : la Turquie vend ses drones avec une offre de formation, la Russie fournit des radars intégrés avec des instructeurs, et la Chine livre ses appareils sans exigence en matière d’interopérabilité. Ce morcellement des doctrines opérationnelles complique la mise en place de mécanismes de désescalade. Chaque drone devient un instrument d’affirmation territoriale, utilisé sans coordination ni partage d’information.

Dans le cas précis de Tin Zaouatine, aucun mécanisme d’alerte n’a été activé. Ni la Mission de l’Union africaine, ni la CEDEAO, ni l’ONU n’ont été informés d’un vol sensible dans une zone à risque. L’absence de cadre commun aggrave les tensions, et pousse chaque État à agir de façon isolée, quitte à fragiliser encore davantage l’équilibre régional.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.