La Russie, la Chine et les USA fournissent l’essentiel des armes achetées par l’Afrique en 2020-2025. Analyse des principaux vendeurs et des armes importées.

L’Afrique dépend largement de fournisseurs étrangers pour équiper ses forces armées. Sur la période récente 2020-2025, le continent n’a représenté qu’une part modeste du commerce mondial d’armements (autour de 4 à 5 % des importations mondiales). Pourtant, le sujet « Où l’Afrique achète ses armes ? » revêt une importance géopolitique majeure, car il met en lumière l’influence des grandes puissances et l’évolution des alliances sur le continent. Cette période a été marquée par une diminution globale des achats d’armes en Afrique comparé à la décennie précédente, notamment en Afrique du Nord, mais aussi par une forte hausse des importations en Afrique de l’Ouest sous l’effet des conflits régionaux.

Dans ce contexte, certains fournisseurs traditionnels consolident leur position tandis que de nouveaux acteurs émergent. La Russie s’est affirmée comme le premier fournisseur d’armes de l’Afrique, suivie de près par la Chine et les États-Unis. La France et d’autres pays européens conservent un rôle significatif dans certaines régions, mais moins dominant qu’autrefois. Parallèlement, des pays comme la Turquie ou l’Inde commencent à se faire une place sur ce marché. Enfin, il ne faut pas négliger le volet informel : une part non négligeable des armes circulant dans les zones de conflit africaines provient de trafics clandestins et de transferts illégaux.

Cet article propose un tour d’horizon détaillé, pays par pays et par catégorie d’armements, des fournisseurs d’armes de l’Afrique entre 2020 et 2025. L’objectif est d’identifier qui arme les nations africaines, quels types d’équipements sont livrés, et comment ces flux d’armements reflètent les enjeux stratégiques contemporains du continent.

Les chiffres clés du marché africain des armes

En volume, l’Afrique est un importateur minoritaire d’armes à l’échelle mondiale. D’après les données disponibles, la part de l’Afrique dans les importations mondiales d’armements majeurs est tombée aux environs de 4,5 % sur la période 2020-2024, en net recul par rapport aux années 2010. Cette baisse s’explique en grande partie par le ralentissement des achats de certains grands pays importateurs du continent. Par exemple, l’Algérie et le Maroc, qui figuraient historiquement parmi les plus gros acheteurs d’armes en Afrique, ont fortement réduit leurs acquisitions après 2019. L’Algérie a diminué ses importations militaires de plus de 70 % en quelques années, et le Maroc d’environ 25-30 %. Cette contraction a suffi à tirer vers le bas le total africain, tant ces deux États du Maghreb pesaient lourd dans les dépenses d’armement du continent.

En parallèle, d’autres régions africaines ont connu une trajectoire opposée. L’Afrique subsaharienne, bien qu’encore moins dépensière en valeur absolue que l’Afrique du Nord, a légèrement augmenté ses importations d’armes par rapport à la fin des années 2010. Surtout, l’Afrique de l’Ouest a vu ses achats exploser : les importations d’armements ouest-africains ont doublé entre la période 2015-2019 et la période 2020-2024. Cette flambée s’explique par la dégradation de la sécurité dans le Sahel et le Golfe de Guinée : la lutte contre les insurrections djihadistes et les conflits internes a poussé de nombreux États de la région à moderniser et renforcer d’urgence leurs arsenaux.

En Afrique de l’Ouest, le Nigeria s’est imposé comme le plus grand acheteur, représentant à lui seul environ un tiers des importations d’armes de la sous-région. Première économie d’Afrique, en proie à des insurrections multiples (Boko Haram dans le nord-est, conflits communautaires ailleurs), le Nigeria a massivement investi dans l’équipement de son armée ces dernières années. Derrière le Nigeria, des pays sahéliens comme le Mali et le Burkina Faso – confrontés à des rébellions armées et à la menace terroriste – ont accéléré leurs acquisitions d’armes après 2020. Même des pays jusque-là plus modestes dans ce domaine, tels que le Sénégal, ont fortement augmenté leurs dépenses militaires. Ces tendances traduisent une course à l’armement régional motivée par la nécessité de répondre à des crises sécuritaires immédiates.

Malgré ces dynamiques contrastées selon les zones, il convient de souligner que le marché africain reste limité par rapport à d’autres régions du monde. En 2024, l’ensemble des pays africains ont dépensé autour de 50 milliards de dollars en dépenses militaires (soit à peine 2 % du total mondial). De plus, la majeure partie de ces dépenses sert au fonctionnement des armées (soldes, maintenance) plutôt qu’à des achats de matériels neufs. Cependant, à moyen et long terme, la croissance démographique et économique projetée de l’Afrique pourrait accroître significativement le budget alloué aux armements. Les fournisseurs internationaux en sont conscients et cherchent dès aujourd’hui à conquérir des parts de marché sur le continent, profitant souvent de la faiblesse de l’industrie locale.

La Russie : premier fournisseur d’armes du continent

La Russie s’est affirmée comme le principal pays vendeur d’armes aux États africains durant la période récente. Selon les estimations disponibles, Moscou a assuré environ 20 à 25 % des livraisons d’armes conventionnelles destinées à l’Afrique entre 2020 et 2024, se plaçant au 1er rang des fournisseurs du continent. Ce leadership russe sur le marché africain des armements s’est consolidé à la faveur de liens historiques et de stratégies politiques délibérées.

L’influence russe s’est d’abord construite sur des relations anciennes avec l’Afrique du Nord. Deux pays en particulier – l’Algérie et l’Égypte – ont longtemps été des clients majeurs de l’industrie d’armement russe. Ces deux armées, héritières de la Guerre froide, possèdent un stock important de matériels d’origine soviétique ou russe. Durant les années 2000-2010, Alger et Le Caire ont passé de vastes contrats avec Moscou : avions de combat Sukhoï, chars et blindés, systèmes de défense anti-aérienne, etc. Bien que l’Algérie ait nettement réduit ses commandes après 2019, on estime encore qu’au moins les deux tiers des armes russes exportées vers l’Afrique sont destinées à l’Algérie et à l’Égypte. À titre d’exemple, plus de 70 % de l’arsenal algérien et environ un tiers de l’arsenal égyptien proviennent de Russie, y compris des chasseurs Su-30, des systèmes de missiles S-300 ou des hélicoptères d’attaque.

Au-delà du Maghreb, la Russie a aussi renforcé sa présence en Afrique subsaharienne. Moscou a signé ces dernières années des accords de coopération militaire avec un nombre croissant de gouvernements africains (plus de 40 pays africains auraient conclu de tels accords, d’après les déclarations officielles russes en 2023). Concrètement, la Russie fournit des armes à un noyau de partenaires stratégiques en Afrique sub-saharienne. On peut citer notamment :

- Le Mali : depuis 2021, Bamako s’est tourné vers Moscou pour équiper son armée après la rupture avec les pays occidentaux. La Russie a livré au Mali des hélicoptères de combat (par ex. des Mi-24/Mi-35), des avions d’attaque légers, des radars et divers blindés. Ces transferts se sont souvent accompagnés de la présence de « conseillers » russes ou de mercenaires de la société Wagner pour former les militaires maliens.

- La République centrafricaine (RCA) : en pleine guerre civile, la RCA a reçu dès 2018-2019 des armes légères et des véhicules blindés russes, officiellement dans le cadre d’exemptions à l’embargo de l’ONU. Depuis 2020, le soutien russe (via Wagner) s’est intensifié, avec des livraisons d’armes légères supplémentaires pour l’armée centrafricaine et un appui dans la restructuration de ses forces.

- Le Soudan : la Russie entretient de longue date des liens militaires avec Khartoum, à qui elle a vendu des chasseurs MiG et Sukhoï dans le passé. En 2020-2021, malgré l’instabilité politique, des négociations ont eu lieu pour l’établissement d’une base navale russe au Soudan et la poursuite de ventes d’armes (notamment des systèmes antiaériens et des pièces d’artillerie). Le Soudan figure parmi les clients réguliers de matériels russes en Afrique.

- L’Angola : bien que plus stable, l’Angola est un autre acheteur important d’armes russes en Afrique subsaharienne. Luanda a acquis par exemple une douzaine d’avions de combat Su-30MK2 dans la seconde moitié des années 2010, renforçant une force aérienne historiquement équipée par l’URSS. Des négociations se poursuivent pour la modernisation de son arsenal via des fournisseurs russes.

- Le Nigeria : traditionnellement tourné vers l’Occident, le Nigeria a néanmoins acheté certains équipements russes récemment. Au cours des années 2016-2018, Abuja a commandé et reçu 12 hélicoptères d’attaque Mi-35M de fabrication russe pour lutter contre Boko Haram. Ces appareils ont été livrés d’ici 2020, marquant la plus importante vente directe de Moscou à Abuja. Cela reste modeste comparé à l’ensemble des achats nigérians, mais souligne la capacité russe à pénétrer même les marchés traditionnellement pro-occidentaux.

D’autres pays africains ont également bénéficié de livraisons russes à plus petite échelle : citons le Cameroun (qui a reçu un système de défense antiaérienne Pantsir S1), l’Ouganda ou encore le Burkina Faso (qui a acquis des hélicoptères Mi-17 d’occasion). La diversité de ces clients montre la volonté de la Russie de s’étendre dans toutes les sous-régions d’Afrique.

Plusieurs facteurs expliquent l’attrait des armes russes. D’une part, les équipements russes sont généralement moins coûteux que leurs équivalents occidentaux et relativement robustes, adaptés à des armées disposant de budgets limités. D’autre part, beaucoup de pays africains possèdent déjà du matériel soviétique hérité des décennies passées, ce qui facilite la formation et la logistique lorsqu’ils achètent à nouveau russe (compatibilité des munitions, pièces de rechange, etc.). Surtout, la Russie ne conditionne pas ses ventes d’armes à des critères politiques ou de droits de l’homme. Contrairement aux États-Unis ou aux États européens, Moscou ne rechigne pas à fournir des armements à des gouvernements contestés ou engagés dans des guerres civiles. Par exemple, en pleine guerre en Libye (2020), la Russie a clandestinement soutenu les forces du maréchal Haftar – en violation d’un embargo international – en leur livrant des avions de combat, des systèmes de missiles sol-air et divers blindés via des intermédiaires. Ce pragmatisme cynique permet à la Russie de décrocher des contrats là où les occidentaux s’abstiennent.

Enfin, au-delà des ventes commerciales, la Russie mène une véritable diplomatie de l’armement en Afrique. Des livraisons gratuites ou à prix très réduits ont parfois lieu à titre d’aide militaire, notamment pour s’attirer les bonnes grâces de certains régimes. Moscou s’efforce aussi d’organiser chaque année des forums Russie-Afrique où la coopération militaire est mise en avant. Rosoboronexport, l’agence russe d’exportation d’armements, a annoncé qu’en 2023 plus de 30 % de ses livraisons mondiales seraient à destination de l’Afrique, un chiffre en forte hausse. Tout indique donc que la présence russe va continuer de s’intensifier sur le marché africain des armes, d’autant que les difficultés géopolitiques de Moscou ailleurs (sanctions occidentales, guerre en Ukraine limitant certains débouchés) la poussent à se tourner vers des partenaires alternatifs, notamment africains, pour ses exportations d’armements.

La Chine : une montée en puissance dans l’armement africain

La Chine s’impose depuis quelques années comme un fournisseur d’armes incontournable en Afrique, occupant selon les périodes la 2e voire 1ère place des exportateurs vers le continent. Sur 2020-2025, Pékin a compté pour environ 15 à 20 % des importations d’armes africaines, se hissant quasiment au niveau de la Russie en parts de marché. Cette progression spectaculaire s’inscrit dans la stratégie plus globale de la Chine en Afrique, qui vise à allier partenariat économique et coopération de défense.

Plus de la moitié des pays africains ont désormais des équipements militaires d’origine chinoise dans leurs inventaires. On estime qu’entre 2019 et 2023, au moins 21 pays d’Afrique subsaharienne ont reçu des livraisons d’armes chinoises significatives. La présence de la Chine est particulièrement forte dans certaines catégories d’armements et auprès de nations autrefois négligées par les grands fournisseurs occidentaux. Voici les principaux traits de l’empreinte chinoise :

- Des blindés et véhicules partout en Afrique : La Chine a inondé le continent de véhicules militaires de toutes sortes. Selon des estimations, environ 7 armées africaines sur 10 utilisent aujourd’hui des véhicules blindés conçus en Chine. Par exemple, la société publique NORINCO a vendu des transporteurs de troupes et véhicules de combat d’infanterie à des pays variés comme le Nigeria, la Zambie, le Ghana ou le Mozambique. Récemment, le Ghana a acquis une vingtaine de blindés VN2A chinois pour ses forces terrestres. Le Mali et le Sénégal ont également acheté des véhicules blindés légers norinco pour moderniser leurs armées de terre. Ces engins, moins chers que leurs équivalents occidentaux, rencontrent un franc succès auprès des budgets de défense africains contraints.

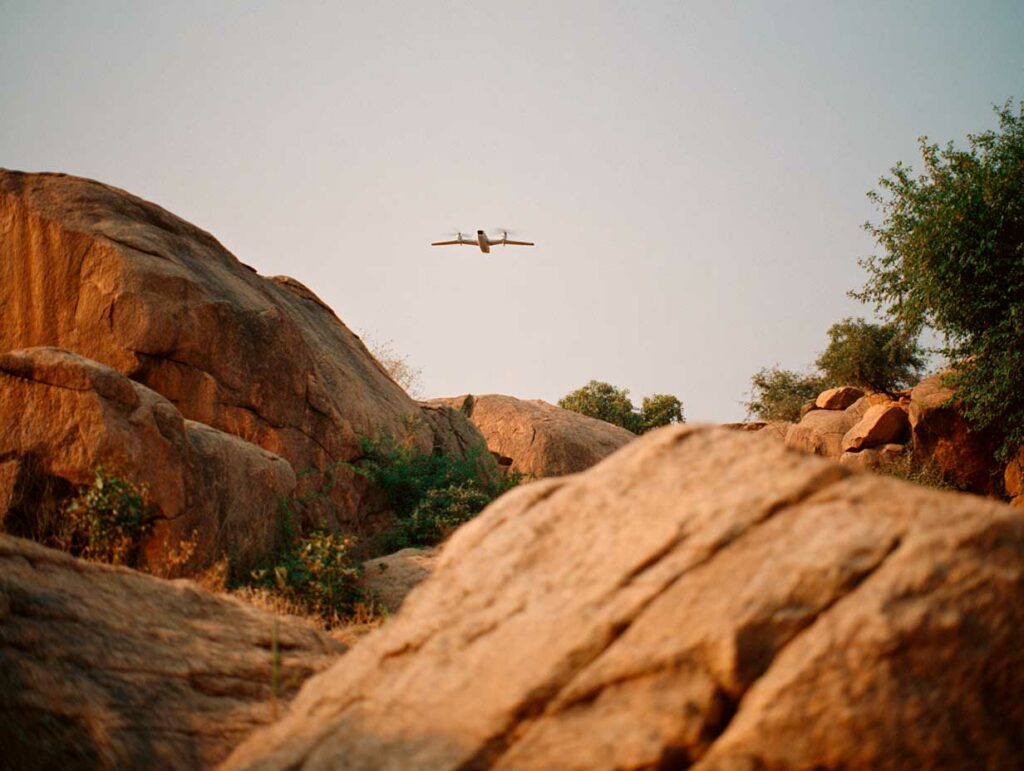

- Drones et aéronefs sans pilote : La Chine est devenue un acteur majeur des drones militaires vendus en Afrique. Dès les années 2010, des modèles comme le CH-3 et CH-4 (drones armés de type MALE – moyenne altitude longue endurance) ont été fournis au Nigeria, à l’Égypte ou encore à la Zambie. Plus récemment, des drones Wing Loong de conception chinoise se sont retrouvés en Éthiopie via des transferts des Émirats arabes unis, contribuant à la guerre du Tigré. La Chine propose des drones de combat performants à des coûts inférieurs à ceux des drones occidentaux ou israéliens. Ainsi, des pays africains peuvent acquérir des capacités de frappe par drone en s’équipant chinois sans dépendre de licences occidentales souvent complexes.

- Artillerie et armes lourdes : Pékin a également fourni des systèmes d’artillerie (lance-roquettes multiples, obusiers) et des missiles à divers États africains. Par exemple, des lance-roquettes WS-1 de 302 mm ont été livrés à l’armée soudanaise, offrant une capacité de frappe à longue portée. Le Soudan du Sud aurait reçu des missiles antichar guidés Red Arrow-73D, toujours de fabrication chinoise, malgré l’embargo partiel le concernant. La Tanzanie et le Cameroun figurent aussi parmi les clients d’artillerie et de roquettes chinois.

- Aviation militaire : Si la Chine n’a pas encore vendu de chasseurs de premier rang en Afrique (à l’exception notable des JF-17 Thunder au Nigeria, qui sont en réalité co-développés avec le Pakistan), elle exporte des avions d’entraînement avancés et des hélicoptères. Des hélicoptères Harbin Z-9 (version chinoise du Dauphin français) ont par exemple été fournis à la Zambie et au Kenya. Des avions d’entraînement jet de type K-8 Karakorum (conçus avec le Pakistan) sont utilisés par l’Égypte, le Soudan ou la Namibie pour former leurs pilotes. La Chine cible ainsi l’aviation légère, un segment moins concurrentiel que les avions de chasse dominés par les Russes, Américains et Européens.

- Armes légères et munitions : Un aspect souvent sous-estimé est la masse d’armes légères, de munitions et d’équipements individuels fournis par la Chine. Nombre de forces armées et de polices africaines s’équipent en fusils d’assaut, mitrailleuses, mortiers, etc. issus de Norinco ou Poly Technologies. Par exemple, les célèbres fusils Type-56 (dérivés de l’AK-47) fabriqués en Chine sont largement répandus sur le continent, du fait de ventes officielles mais aussi de trafics. Ces petits armements ne figurent pas toujours dans les bases de données internationales, car la Chine n’adhère pas pleinement aux mécanismes de transparence comme le Registre des armes classiques de l’ONU. Il en résulte que le volume réel des exportations chinoises vers l’Afrique est sans doute supérieur aux chiffres officiels, une part significative échappant aux statistiques du fait de ces ventes d’armes légères souvent peu documentées.

En termes de partenaires, la Chine a su conquérir des marchés variés. L’Algérie est considérée comme le premier client africain de l’industrie chinoise de défense – Alger a acheté des drones de combat chinois, des missiles antichars et même des corvettes navales fabriquées en Chine. Derrière l’Algérie, on retrouve des pays comme la Tanzanie (équipement terrestre et naval chinois), le Soudan (longtemps soutenu militairement par Pékin), ou encore le Maroc qui a commencé à se tourner vers la technologie chinoise (par exemple des drones Wing Loong acquis via les EAU pour surveiller le Sahara Occidental). Des grandes économies anglophones comme le Nigéria et le Kenya sont aussi clientes, bien que dans une moindre mesure, pour du matériel spécifique. Globalement, la Chine est prête à vendre aussi bien aux États autoritaires sous sanctions (Zimbabwe, Soudan) qu’aux partenaires des Occidentaux (Kenya, Ghana), ce qui lui ouvre un champ large.

La montée en puissance chinoise s’accompagne d’une offre globale de sécurité. Pékin ne se contente pas d’exporter du matériel : il propose également des formations, la construction d’infrastructures (usines de maintenance, bases) et même la présence de sociétés de sécurité chinoises sur le terrain. Par exemple, en République centrafricaine ou en Éthiopie, la Chine a investi dans des compagnies privées chargées de protéger ses investissements et de former les forces locales, créant ainsi un écosystème de sécurité parallèle. En Djibouti, Pékin a implanté sa première base militaire à l’étranger, officiellement pour des opérations anti-piraterie, mais cela lui permet aussi de démontrer son engagement sécuritaire en Afrique. Cette approche intégrée vise à fidéliser les clients africains en combinant armement, entraînement et soutien logistique dans la durée.

En définitive, la Chine apparaît aujourd’hui comme un fournisseur très attractif pour de nombreux pays africains. Ses atouts incluent des prix compétitifs, une rapidité de livraison (souvent supérieure aux lourdeurs administratives occidentales), et l’absence de conditionalités politiques (Pékin ne s’ingère pas dans la gouvernance intérieure de ses clients). En retour, elle y gagne une influence diplomatique et un accès à des ressources stratégiques. Cette « diplomatie de l’armement » chinoise suscite néanmoins des débats : certains analystes africains s’inquiètent de la qualité parfois inégale du matériel chinois et de la dépendance que crée cette politique. Mais à court terme, la tendance est clairement à la croissance des ventes d’armes chinoises en Afrique, positionnant Pékin comme un rival sérieux des fournisseurs historiques.

Les États-Unis : un fournisseur présent mais encadré

Les États-Unis figurent parmi les principaux exportateurs d’armes vers l’Afrique, généralement au 3e rang derrière la Russie et la Chine sur la période 2020-2025. Washington pèserait environ 15 % des armes importées par l’Afrique sur ces dernières années. Toutefois, la nature de l’engagement américain diffère sensiblement de celui de Moscou ou Pékin. La présence des États-Unis comme fournisseur d’armes en Afrique est à la fois discrète dans les chiffres et stratégique sur le terrain, encadrée par des considérations politiques strictes.

Traditionnellement, les ventes d’armes américaines se concentrent sur un nombre restreint de partenaires en Afrique, notamment :

- L’Égypte : C’est de loin le premier bénéficiaire africain de l’assistance et des ventes d’armes américaines, grâce aux accords de Camp David. Chaque année, Le Caire reçoit environ 1,3 milliard de dollars d’aide militaire américaine, utilisée pour acheter du matériel Made in USA. L’armée égyptienne opère ainsi une large panoplie d’équipements américains : chars M1 Abrams (co-produits localement sous licence), chasseurs F-16, hélicoptères AH-64 Apache, missiles anti-char TOW, etc. En 2022, l’administration Biden a approuvé une vente notable à l’Égypte comprenant 12 avions de transport C-130J Super Hercules et des systèmes radar, pour un montant d’environ 2,5 milliards de dollars. Washington reste toutefois attentif à la situation des droits de l’homme en Égypte et a déjà gelé ou retardé certaines livraisons en signe de désapprobation.

- Le Maroc : Alliée des États-Unis hors OTAN, le Maroc a acquis d’importants équipements américains ces dernières années. Rabat a commandé en 2019-2020 un lot de 25 avions F-16V de dernière génération, ainsi que 24 hélicoptères Apache pour moderniser ses forces. Des missiles de précision, des systèmes de défense anti-aérienne et des véhicules blindés américains font également partie de l’arsenal marocain. Ces contrats, d’une valeur de plusieurs milliards, positionnent le Maroc comme le deuxième client africain des États-Unis après l’Égypte.

- La Tunisie : Plus modeste, la Tunisie a néanmoins bénéficié d’un soutien accru de Washington dans le cadre de la lutte antiterroriste depuis 2015. Elle a reçu des hélicoptères Black Hawk modernisés, des radars et du matériel de vision nocturne, le tout financé en partie par des programmes d’aide américains. La Tunisie est considérée par les États-Unis comme un partenaire stable en Afrique du Nord, bien que les ventes restent d’ampleur limitée.

- Le Nigeria : Après des relations longtemps difficiles sur le plan militaire (Washington avait bloqué certaines ventes en raison de préoccupations sur les droits humains), le Nigeria a récemment pu acheter auprès des États-Unis. En 2020-2021, Abuja a réceptionné 12 avions d’attaque légers A-29 Super Tucano fournis par les États-Unis (co-fabriqués avec le Brésil), destinés aux opérations contre Boko Haram. Cette livraison, d’un montant d’environ 500 millions de dollars, a marqué une amélioration de la coopération sécuritaire. Le Nigeria s’intéresse également à des hélicoptères et technologies américaines, mais doit composer avec la concurrence d’offres russe, chinoise ou désormais turque.

- Autres pays d’Afrique : Les exportations américaines touchent aussi quelques autres nations, notamment en Afrique de l’Est. L’Éthiopie et le Kenya ont reçu par le passé des avions de transport et des hélicoptères américains. L’Ouganda et le Ghana figurent dans la liste des clients, principalement via de l’aide militaire plutôt que des achats directs. En Afrique francophone, le Sénégal, le Niger et le Mali (avant la rupture diplomatique récente) ont bénéficié de dons d’équipements américains dans le cadre de programmes anti-terroristes – par exemple des véhicules blindés légers, des patrouilleurs ou des drones de surveillance non armés. Toutefois, les ventes commerciales vers ces pays francophones restaient très faibles, une situation que les États-Unis cherchent à faire évoluer récemment face à l’offensive de la Chine et de la Russie dans ces mêmes pays.

Il est important de noter que l’industrie de défense américaine ne fonctionne pas par des ventes étatiques centralisées comme en Russie ou en Chine. Aux États-Unis, ce sont des sociétés privées (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, etc.) qui exportent, sous supervision du gouvernement qui doit autoriser les contrats. Washington peut donc influencer qui achète, mais ce sont les fabricants qui démarchent les marchés. Par ailleurs, la majorité des transferts d’armes américaines vers l’Afrique se fait via des programmes d’aide ou de financement (Foreign Military Financing, Excess Defense Articles, etc.) plutôt que par de simples achats 100 % financés par les Africains. Cela donne aux États-Unis un levier d’influence : ils choisissent souvent de ne pas vendre ou livrer certains armements si le pays acheteur ne respecte pas certains critères (démocratie, droits humains, alignement stratégique).

Cette approche s’est vue par exemple avec le cas du Nigéria : pendant des années, les autorités américaines ont refusé de vendre des hélicoptères d’attaque au Nigéria, invoquant des exactions commises par l’armée nigériane. Ce n’est que lorsque la menace terroriste est devenue critique et que la Chine ou la Russie risquaient de prendre le marché que Washington a assoupli sa position. De même, l’aide militaire américaine au Burkina Faso et au Mali a été suspendue après les coups d’État de 2020-2022, entraînant l’arrêt de livraisons d’équipements initialement prévus. Ces exemples montrent que l’offre américaine, bien que technologiquement avancée, vient souvent avec des conditions politiques qui la rendent moins attrayante aux yeux de certains régimes.

Malgré cela, les États-Unis restent un acteur majeur pour plusieurs armées africaines, en particulier celles cherchant du matériel de haute technologie inaccessible ailleurs. Par exemple, les systèmes de surveillance et de renseignement américains (drones non armés, avions ISR, etc.) sont très prisés par les pays du Sahel engagés contre le terrorisme. Washington a fourni ce genre d’équipement au Niger et au Tchad avant 2023, ce qui a notablement amélioré les capacités de ces pays. L’expertise américaine en matière de formation (exercices Flintlock, etc.) s’ajoute à la panoplie d’influence.

En conclusion sur le rôle américain, on peut dire que les États-Unis dominent largement le marché mondial de l’armement mais ne considèrent l’Afrique que comme un théâtre secondaire. Ils y privilégient la stabilité et l’anti-terrorisme sur la rentabilité commerciale. Néanmoins, face à la poussée russe et chinoise, Washington a récemment intensifié ses efforts en Afrique, y compris dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest où il était peu présent commercialement. L’avenir dira si les États-Unis arrivent à maintenir leur position ou si les restrictions qu’ils imposent les feront supplanter par des concurrents moins scrupuleux.

La France et les pays européens : un rôle historique en question

En raison de son passé colonial et de ses partenariats post-indépendance, la France a longtemps été perçue comme un fournisseur majeur d’armes en Afrique, notamment dans ses anciennes colonies. Cependant, les chiffres des dernières années révèlent un recul relatif de la France sur ce marché. Entre 2020 et 2025, la part de l’armement français dans les importations africaines est estimée autour de 8 à 10 % seulement, plaçant la France derrière la Russie, la Chine et parfois même les États-Unis. Comment expliquer ce décalage entre l’image et la réalité ?

D’une part, l’industrie française de défense a vu ses principaux débouchés se déplacer vers d’autres régions du monde (Moyen-Orient, Asie, Europe). L’Afrique ne représente qu’une fraction très limitée des exportations d’armes françaises aujourd’hui – environ 1,5 % des ventes selon les données officielles. Les entreprises françaises comme Dassault, Thales ou Nexter vendent très peu en Afrique subsaharienne, concentrant leurs efforts sur les gros contrats ailleurs. Par exemple, sur la période récente, 76 % des exportations d’armes françaises allaient vers l’Europe (grâce à des achats massifs de pays voisins depuis 2022), tandis que l’Afrique subsaharienne comptait pour moins de 2 %.

D’autre part, quelques pays africains continuent d’acheter français, mais ils sont peu nombreux. Historiquement, les trois principaux clients africains de la France étaient :

- L’Égypte : L’armée égyptienne a conclu d’importants contrats avec la France dans les années 2010 (livraison de 24 avions de combat Rafale, de deux navires porte-hélicoptères Mistral, de frégates multimissions, etc.). Un second contrat pour 30 Rafale additionnels a été signé en 2021, renforçant davantage le partenariat. En valeur, Le Caire a acheté pour plus de 3,5 milliards d’euros d’armements français entre 2014 et 2020. L’Égypte reste de loin le plus gros client de la France en Afrique sur la période récente, grâce à ces achats stratégiques qui lui ont permis de diversifier ses sources (face à sa dépendance aux USA/Russie).

- Le Maroc : Rabat, allié traditionnel de Paris, a acquis du matériel français mais dans une moindre mesure que l’Égypte. Le Maroc a notamment acheté des frégates de conception française (classe Floréal puis FREMM Mohammed VI livrée en 2014), des batteries d’artillerie CAESAR, et modernisé ses avions Mirage F1 dans le passé. Sur 2019-2020, le Maroc a importé environ 650 millions d’euros d’équipements militaires français. Cependant, il a depuis privilégié les fournisseurs américains (F-16, Apache) et turcs (drones Bayraktar), ce qui a fait chuter la part française dans ses dépenses en 2021-2022.

- L’Algérie : Paradoxalement, l’Algérie a aussi acheté ponctuellement du matériel français malgré son ancrage russe dominant. Dans les années 2010, Alger a acquis des navires patrouilleurs français, des systèmes électroniques et quelques véhicules. Le total restait modeste (quelques centaines de millions d’euros sur 2012-2016). En 2019, un sursaut a été observé avec 117 millions d’euros d’achats d’armes françaises par l’Algérie, mais ce chiffre est retombé à seulement 41 millions en 2020. L’Algérie semble donc maintenir une coopération limitée avec la France, sans commune mesure avec ses achats russes.

En Afrique subsaharienne francophone, où l’on imagine souvent une omniprésence française, les ventes d’armes effectives ont été relativement faibles. Sur la décennie 2010, les meilleurs clients étaient :

- Le Sénégal : Dakar a renforcé son armée notamment pour sécuriser ses nouvelles ressources pétrolières off-shore. En 2020, le Sénégal a effectué un achat massif de matériel français, pour un montant d’environ 217 millions d’euros. Ce contrat comprenait probablement des patrouilleurs océaniques construits par Piriou/OCEA, des véhicules blindés, et des radars ou systèmes d’information fournis par des industriels français. Il explique que le Sénégal concentre à lui seul la majorité des exportations françaises en Afrique de l’Ouest sur l’année 2020.

- Le Gabon et le Burkina Faso : Ces pays ont été clients de matériels français à hauteur de quelques dizaines de millions d’euros (respectivement ~40 M€ et ~33 M€ sur plusieurs années). Il s’agissait surtout de véhicules blindés légers, d’armes légères et d’équipements de maintien de l’ordre pour ces États historiquement liés à Paris.

- L’Afrique du Sud : Bien que non francophone, Pretoria a acquis certains équipements spécialisés (systèmes Airbus, radars Thales) pour environ 30 M€ dans les années 2010. Toutefois, l’Afrique du Sud fabrique aussi ses armes et n’est pas un gros importateur net.

- Ailleurs en Afrique de l’Est, la présence française est restée marginale : quelques millions d’euros de ventes à l’Éthiopie, à l’Ouganda, au Kenya (souvent du matériel de sécurité intérieure ou des petits radars), mais rien de massif.

Ces chiffres, bien qu’anciens, restent indicatifs des tendances actuelles. La France conserve un avantage historique dans certains pays par la formation des élites militaires (beaucoup d’officiers africains francophones sont formés en France) et par des accords de défense bilatéraux. Cependant, commercialement, elle fait face à la concurrence accrue des nouveaux entrants (Chine, Turquie) y compris sur son pré carré. Par exemple, des pays comme le Mali ou le Burkina Faso, autrefois équipés presque exclusivement par l’Occident, se tournent désormais vers la Russie et la Chine après leurs ruptures diplomatiques avec Paris.

Au-delà de la France, d’autres pays européens fournissent l’Afrique, souvent sur des segments précis :

- L’Italie : Elle a vendu des navires militaires à l’Algérie (patrouilleurs, corvettes) et à l’Égypte (deux frégates FREMM revendues en 2020). L’Italie a aussi fourni des transports aériens (avions C-27J Spartan au Kenya et au Zaïre dans le passé).

- L’Allemagne : Berlin a autorisé la vente de sous-marins Type-209 à l’Égypte (4 unités livrées dans les années 2010) et livré des véhicules blindés au Kenya et au Nigeria. Toutefois, l’Allemagne applique des restrictions politiques fortes et a bloqué certaines exportations vers l’Afrique pour des raisons éthiques.

- Le Royaume-Uni : Moins présent qu’à l’époque coloniale, le Royaume-Uni a exporté des avions d’entraînement Hawk en Afrique australe, et quelques véhicules blindés au Nigéria. Londres se concentre davantage sur la formation (programmes britanniques au Kenya, au Nigéria) que sur des ventes d’équipement lourd, où elle n’est plus très compétitive face à la concurrence américaine ou asiatique.

L’ensemble des pays de l’UE, France incluse, représenteraient autour de 10-15 % des armes vendues à l’Afrique sur 2020-2025, selon les données disponibles. Ce n’est pas négligeable, mais on est loin d’une domination : l’époque où les arsenaux africains étaient majoritairement de facture française ou britannique est révolue. Il reste néanmoins des niches : par exemple, la France demeure le premier fournisseur pour l’armée sénégalaise ou ivoirienne, l’Italie a un rôle clé dans la marine algérienne, la Belgique vend des armes légères à certains pays, etc.

Enfin, les pays européens, tout comme les États-Unis, conditionnent souvent leurs exportations à des critères de bonne conduite. Cela a conduit à refuser des ventes à certains États africains engagés dans des conflits internes (cas du Soudan ou du Sud-Soudan sous embargo, de la Libye, etc.). Cette politique, louable du point de vue éthique, a parfois eu pour effet collatéral de décaler la demande vers la Russie, la Chine ou d’autres acteurs moins regardants. Ainsi, la France et ses voisins se retrouvent en concurrence dans un marché où leur influence politique ne suffit plus à garantir des contrats.

Les nouveaux acteurs : Turquie, Inde et autres fournisseurs émergents

Si la Russie, la Chine, les États-Unis et dans une moindre mesure la France se partagent l’essentiel du marché, d’autres pays ont récemment émergé comme fournisseurs d’armes alternatifs en Afrique. Parmi eux, la Turquie est sans doute le cas le plus notable, suivie par l’Inde et quelques autres acteurs de niche (Israël, Emirats, Iran, Brésil, etc.).

La Turquie a entrepris au cours des années 2020 une offensive diplomatique et commerciale en Afrique, s’inscrivant dans sa volonté de diversifier ses partenariats et d’accroître son influence mondiale. Dans le domaine de l’armement, Ankara a mis en avant plusieurs atouts : des produits efficaces à coût compétitif, une absence d’héritage colonial (donc une image positive dans de nombreux pays africains) et la possibilité pour les acheteurs de ne pas prendre parti dans la rivalité États-Unis/Russie/Chine. Concrètement, les exportations d’armes turques vers l’Afrique ont connu une hausse fulgurante : entre 2020 et 2021, elles ont été multipliées par cinq, passant d’environ 80 millions de dollars à près de 400-500 millions. Cette croissance s’est poursuivie par la suite, portée par quelques succès emblématiques :

- Les drones Bayraktar TB2 : Ces drones de combat de fabrication turque ont acquis une renommée internationale (notamment après leur rôle dans les conflits en Libye, en Syrie et surtout en Ukraine). Plusieurs pays africains ont été séduits. Dès 2021, le Maroc a acheté des drones TB2 (une douzaine d’exemplaires) pour surveiller et dissuader le Front Polisario au Sahara. La même année, l’Éthiopie en a acquis pour renforcer son effort militaire durant la guerre du Tigré, ce qui a contribué à inverser le rapport de force sur le terrain. En 2022-2023, la Tunisie et le Nigeria ont à leur tour reçu des Bayraktar TB2, faisant de ces drones un des produits d’exportation turcs les plus prisés en Afrique. Ils sont appréciés car moins coûteux et plus simples d’usage que les drones américains ou israéliens, tout en offrant des performances redoutables contre des cibles au sol.

- Les véhicules blindés turcs : La Turquie fabrique divers blindés légers (par exemple le Kirpi, un véhicule résistant aux mines de la firme BMC). Ces engins ont trouvé preneur en Tunisie, en Somalie (où la Turquie a une base de formation militaire), et dans d’autres pays cherchant à s’équiper rapidement pour des opérations de maintien de l’ordre ou anti-insurrection. La fiabilité de ces véhicules est jugée satisfaisante pour un prix inférieur aux équivalents occidentaux.

- L’artillerie et les armes légères : Des fusils d’assaut de conception turque (MPT-76), des canons de mortier et d’autres armes ont été fournis à certaines armées d’Afrique de l’Ouest et du Nord. Par exemple, la Libye (Gouvernement de Tripoli) a reçu durant son conflit des cargaisons d’armes turques malgré l’embargo, renforçant ses forces face à Haftar. La Niger a également manifesté de l’intérêt pour du matériel turc avant le coup d’État de 2023 qui a brouillé les cartes.

Derrière ces ventes, la stratégie turque comporte aussi un volet plus officieux : l’utilisation de sociétés militaires privées turques comme SADAT pour former des troupes africaines et faciliter les contrats. SADAT, fondée par d’anciens officiers proches du pouvoir turc, se présente un peu comme un Wagner à la turque, offrant conseil et entraînement tout en ouvrant la voie aux exportations d’équipements. Cette approche a été signalée au Somali ou en Libye, où des instructeurs turcs (officiels ou privés) accompagnent les livraisons d’armes. En se positionnant ainsi, la Turquie offre aux pays africains une source d’armement alternative, ni occidentale ni russe/chinoise, évitant à ces pays de trop dépendre d’un bloc.

Le deuxième nouvel entrant à mentionner est l’Inde. Puissance émergente, l’Inde voit en l’Afrique un terrain pour rivaliser avec la Chine, y compris dans la défense. En mars 2023, New Delhi a organisé un forum inédit India-Africa centré sur la coopération militaire. Pas moins de 31 délégations africaines ont été conviées à Pune (centre de l’industrie de défense indienne), avec démonstrations d’armements et exercices conjoints. L’Inde y a mis en avant sa volonté de transférer des technologies et d’aider à développer des capacités locales (construction d’usines d’armement en Afrique par exemple).

Pour l’heure, les ventes indiennes effectives restent modestes : l’Inde a proposé des véhicules tout-terrain, des radars et des patrouilleurs navals à divers pays. Elle a réussi quelques percées, comme la fourniture de patrouilleurs rapides à la Mozambique et aux Seychelles pour la surveillance maritime, ou la vente de systèmes radar à l’Maurice. L’Inde a aussi vendu des équipements aux forces de l’ONU déployées en Afrique. Mais globalement, elle est encore en phase de prospection. Son avantage est de pouvoir offrir des armes à des prix concurrentiels (grâce à une industrie militaire en croissance) et de promettre un partenariat Sud-Sud sans passé colonial. Son objectif affiché est de contrer l’influence chinoise en se positionnant comme un fournisseur fiable pour les pays africains qui ne veulent pas tout miser sur Pékin. Le défi pour l’Inde sera de convaincre sur la qualité de ses produits (moins éprouvés que ceux des grands fabricants) et sur sa capacité à assurer un suivi logistique à distance.

Outre la Turquie et l’Inde, mentionnons brièvement d’autres fournisseurs émergents :

- Israël : Bien que discret, Israël vend des technologies militaires pointues à certains États africains, souvent via des canaux confidentiels. Par exemple, des drones de surveillance israéliens ont été fournis au Kenya et à la Botswana. Le Maroc a acquis en 2021 des drones israéliens Harop (munitions rodeuses) suite à la normalisation diplomatique avec Tel-Aviv. Israël propose aussi des systèmes de cybersécurité et de renseignement à des gouvernements africains, renforçant leur arsenal non létal. Ces échanges restent toutefois modestes en volume et souvent non déclarés publiquement.

- Les Émirats arabes unis (EAU) : Les EAU, bien que ne fabriquant pas massivement d’armes complexes, ont joué un rôle de transit et de financement d’armes vers l’Afrique. Ils ont fourni des armes (en les achetant à d’autres) à leurs alliés en Libye (forces de Haftar) et en Égypte. Ils ont aussi déployé des drones chinois Wing Loong depuis leur base en Érythrée pour soutenir militairement le gouvernement éthiopien. Les EAU s’affirment ainsi comme un acteur indirect du marché africain, usant de leur richesse pour armer des partenaires alignés sur leurs intérêts (contre l’influence turco-qatarie notamment).

- L’Iran : Téhéran, soumis à embargo, a cherché des alliances en Afrique pour briser son isolement. L’Iran a fourni dans le passé des armes au Soudan (allié idéologique), notamment des missiles et des drones, et aurait aussi armé des groupes militants comme le Hezbollah localisé en Afrique de l’Ouest. Plus récemment, l’Iran a vendu des drones de surveillance à la Éthiopie et proposé son aide militaire au Mali et à la Guinée après leur isolement international. Néanmoins, son impact global demeure restreint comparé aux poids lourds.

- La Corée du Sud et le Brésil : Ces deux pays émergents ont aussi tenté de placer quelques produits. La Corée du Sud a vendu des avions d’entraînement KT-1 à la Sénégal et à la Botswana, ainsi que des fusils d’assaut K2 à quelques unités africaines. Le Brésil, via Embraer, a placé ses avions Super Tucano au Nigeria (sous licence américaine), et propose des véhicules blindés légers (Guarani) en partenariat avec la société sud-africaine Paramount. Leur rôle reste toutefois marginal.

En somme, le paysage des fournisseurs d’armes en Afrique s’est diversifié au cours de 2020-2025. Si quatre puissances (Russie, Chine, USA, France) couvrent encore la majorité du marché formel, de nouveaux vendeurs s’insèrent dans les brèches laissées par ces grands acteurs. La Turquie a ouvert la voie en Afrique du Nord et de l’Est avec ses drones et blindés, l’Inde se positionne en offrant formation et production locale, tandis que des acteurs régionaux (Israël, EAU, Iran) arment des alliés selon leurs agendas. Cette fragmentation accrue du marché donne plus de choix aux pays africains, qui peuvent jouer la concurrence pour obtenir de meilleures conditions ou contourner certaines sanctions. Cependant, elle pourrait aussi complexifier la maintenance et la standardisation des armées africaines, équipées d’un mélange hétéroclite d’armes provenant de sources multiples.

Les types d’armes importés : des chars aux drones

Au-delà des fournisseurs, il est instructif d’examiner quels types d’armements les pays africains achètent principalement et auprès de qui. Sur la période 2020-2025, les armées africaines ont cherché à acquérir un éventail complet de capacités, allant des moyens conventionnels lourds (chars, avions de combat) aux équipements plus modernes (drones, systèmes de communication). Voici un panorama par catégorie :

- Aéronefs de combat : L’aviation de chasse reste un symbole de puissance pour plusieurs États africains. Au cours des dernières années, on a vu la livraison de jets de combat tels que : des Su-30 russes à l’Algérie (derniers exemplaires d’une commande antérieure, bien que de nouveaux contrats soient en discussion pour des Sukhoï plus récents), des MiG-29M/M2 russes à l’Égypte (livrés jusqu’en 2020), et surtout des Rafale français à l’Égypte (première tranche livrée jusqu’en 2019, et commande additionnelle en 2021). Le Maroc a modernisé sa flotte d’avions de combat principalement via l’achat d’F-16 américains, tout en maintenant ses Mirage F1 vieillissants. Le Nigeria a innové en réceptionnant 3 JF-17 Thunder (chasseurs légers sino-pakistanais), devenant le premier utilisateur africain de cet appareil en 2021. Par contre, peu de pays d’Afrique subsaharienne ont acquis de nouveaux avions de combat sophistiqués récemment – faute de moyens. On note l’effort du Angola dans la seconde moitié des années 2010 (Su-30 russes), et celui du Soudan (qui a intégré quelques chasseurs chinois FTC-2000 en 2018). Globalement, pour les avions de combat supersoniques, les fournisseurs dominants restent la Russie, les États-Unis et la France. La Chine propose des appareils d’entrainement ou légers, mais pas encore de chasseur haut de gamme exporté en Afrique.

- Hélicoptères : Les hélicoptères sont très demandés pour leur polyvalence (transport de troupes, appui feu, évacuation sanitaire). La Russie en a vendu un bon nombre : outre les Mi-24/35 d’attaque (Nigéria, Mali) mentionnés plus haut, des hélicos de transport Mi-17 ont été fournis au Kenya, au Mali ou à la Guinée. Les États-Unis ont offert des UH-1 Huey II et des Bell 412 à divers partenaires sahéliens (Niger, Mauritanie). L’Europe a placé quelques Airbus AS-550 Fennec au Sénégal, et l’Italie a vendu des AW139 à l’Algérie pour des missions de sauvetage. La Turquie commence aussi à promouvoir son hélicoptère T129 ATAK en Afrique du Nord. Ainsi, en hélicoptères, l’offre est diversifiée. Souvent, les pays combinent plusieurs origines : par exemple, le Nigeria opère à la fois des Mi-35 russes, des AW109 italiens et des Bell américains, selon les opportunités d’achat et d’aide.

- Chars de combat et blindés lourds : Les armées africaines les plus dotées (Égypte, Algérie, Maroc, Soudan, Afrique du Sud) possèdent des chars de bataille. Durant 2020-2025, quelques acquisitions ont eu lieu : le Nigeria a acheté en 2020 une douzaine de chars VT4 de fabrication chinoise (première dotation en chars modernes pour son armée), ainsi que des véhicules de combat ST1 (chasseur de char à roues). L’Ouganda a reçu des chars T-90 russes offerts par un pays tiers (on soupçonne un transfert via l’Algérie ou la Russie). L’Éthiopie a récupéré des chars T-72 d’occasion (probablement fournis clandestinement par l’Europe de l’Est ou via le Soudan) pour son conflit interne. Globalement, les chars occidentaux (américains Abrams, français Leclerc, etc.) ne sont presque pas présents à l’exception de l’Égypte qui fabrique sous licence l’Abrams. La Russie a équipé l’Algérie en T-90S par le passé, mais aucune livraison majeure n’a été signalée durant 2020-2025 pour Alger. La Chine profite du segment des blindés pour placer ses modèles plus accessibles dans des pays d’Afrique noire qui ne pouvaient s’offrir des chars auparavant. Quant aux véhicules de transport de troupes blindés, ils ont afflué de partout : Russie (BTR-80 en Afrique centrale), Chine (type 07P, VN-4, etc.), Afrique du Sud (les Marauder et Mbombe de Paramount vendus au Botswana, au Malawi), Turquie (Kirpi en Tunisie), États-Unis (MRAP cédés au Mali et Burkina avant 2020). Cette catégorie est la plus représentative du “panachage” d’origines au sein des armées africaines actuelles.

- Artillerie et missiles : Plusieurs pays se sont équipés en artillerie moderne pour accroitre leur puissance de feu. Le Maroc a acquis des pièces CAESAR de 155 mm auprès de la France. L’Égypte produit sous licence des obusiers américains M109 et a importé des roquettes chinoises. Le Cameroun et le Mali ont acheté des lance-roquettes multiples chinois de calibre 122 mm. Concernant les missiles, l’accent est mis sur les missiles anti-char et sol-air portatifs pour contrer insurgés et menaces aériennes. Les missiles Kornet russes (anti-char) ont ainsi été livrés au Nigéria et à l’Algérie. La Chine a exporté ses missiles HN-5 portables (similaires au Stinger) en Afrique de l’Est. La France et les USA fournissent parfois des missiles guidés dans leurs contrats (ex : TOW anti-char aux armées d’Afrique du Nord, ou Mistral air-air portés par hélico pour certains pays du Golfe de Guinée). Il y a aussi des missiles balistiques : l’Égypte et l’Algérie ont en inventaire des missiles à courte portée (Scud anciens ou variantes nord-coréennes) mais aucune acquisition nouvelle de ce type n’a été notée récemment, en dehors d’éventuelles coopérations discrètes.

- Navires de guerre : Si l’essentiel des conflits africains se déroule sur terre, quelques États côtiers ont investi dans leur marine. L’Algérie a réceptionné des corvettes chinoises de classe C28A (entre 2016 et 2019) et attend des frégates supplémentaires d’Italie ou de Chine. Le Maroc a obtenu une frégate FREMM française en 2014 et s’est doté de patrouilleurs de divers pays (France, Espagne). L’Égypte a été un cas spectaculaire : elle a acquis 2 porte-hélicoptères Mistral et une FREMM à la France, 4 corvettes Gowind françaises (dont 3 construites localement) livrées d’ici 2020, ainsi que 4 sous-marins allemands et 2 frégates italiennes dans la même période. Ainsi, l’Égypte a diversifié ses fournisseurs navals (France, Allemagne, Italie, Russie pour des vedettes lance-missiles) et dispose aujourd’hui de la marine la plus puissante du continent. Les pays d’Afrique subsaharienne, eux, se limitent à des patrouilleurs côtiers pour la sécurité maritime : la Chine en a fourni au Nigeria et au Ghana, la France au Sénégal et au Gabon, Israël a livré des vedettes au Togo, etc.

En résumé, les armements importés par l’Afrique reflètent les besoins du moment : lutte anti-insurrection (drones, hélicos, blindés protégés contre les mines), dissuasion régionale (avions de combat, chars pour les armées majeures), surveillance des côtes (patrouilleurs), etc. On observe que chaque catégorie est couverte par plusieurs fournisseurs en compétition. Cette pluralité peut bénéficier aux acheteurs (concurrence sur les prix, choix de technologies) mais pose comme mentionné un défi pour l’entretien. Les forces africaines doivent gérer des parcs hétéroclites : par exemple un même pays peut aligner des véhicules russes, chinois et occidentaux côte à côte, avec trois chaînes logistiques différentes. C’est pourquoi certains États cherchent à rationaliser sur un fournisseur principal, tandis que d’autres jouent au contraire sur tous les tableaux pour ne dépendre de personne.

Le marché clandestin et les trafics d’armes en Afrique

Au-delà des importations formelles – c’est-à-dire des contrats déclarés entre États – l’Afrique est malheureusement le théâtre de nombreux transferts d’armes illégaux ou informels. Ces flux clandestins alimentent les guerres civiles, le crime organisé et le terrorisme, et proviennent de diverses sources. Comprendre où l’Afrique « achète » ses armes implique donc aussi de considérer ces filières parallèles qui, si elles ne sont pas officielles, n’en constituent pas moins une part cruciale de l’arsenal disponible sur le terrain, notamment dans les zones de conflit.

Plusieurs grands canaux de trafic d’armes vers ou à l’intérieur de l’Afrique peuvent être distingués :

- Les arsenaux post-Guerre Froide et les surplus : Après la fin de la Guerre froide, d’énormes stocks d’armes légères et de munitions de fabrication soviétique ou chinoise se sont retrouvés disponibles sur le marché noir. De nombreux pays africains – en particulier les zones en conflit dans les années 1990 (Libéria, Sierra Leone, Congo, etc.) – ont été inondés de fusils d’assaut AK-47, de mitrailleuses PKM, de RPG-7 et autres armes bon marché provenant d’Europe de l’Est ou d’Asie. Ces armes circulent encore aujourd’hui de manière illicite de conflit en conflit. Par exemple, les cartels de contrebandiers ont acheminé durant des décennies des armes depuis les Balkans ou l’Ukraine vers l’Afrique de l’Ouest en échange de diamants ou de ressources (phénomène des armes contre diamants notamment pendant les guerres de Sierra Leone et du Liberia). De même, de vieux fusils et munitions d’Europe de l’Est se retrouvent au Sahel via la Libye.

- Les dépôts libyens dispersés : La chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a eu un effet déstabilisateur majeur sur la prolifération d’armes dans la bande sahélo-saharienne. Le régime libyen disposait d’arsenaux pléthoriques (armes légères, missiles portables, mines, véhicules) qui ont été largement pillés lors du chaos post-révolution. Une quantité considérable de ces armes a alors franchi les frontières vers le Mali, le Niger, le Tchad, l’Algérie et l’Égypte. Par exemple, les groupes rebelles du Nord Mali ont récupéré des armes libyennes, renforçant leur puissance de feu en 2012. Des missiles anti-aériens portables libyens (SA-7) ont été disséminés, créant une menace pour l’aviation civile dans la région. Jusqu’à aujourd’hui, les armes fantômes de la Libye continuent d’alimenter le trafic : on en retrouve des traces dans les caches de groupes terroristes au Mali ou d’insurgés en Centrafrique.

- Les détournements d’armes dans les armées nationales : Une part non négligeable des armes aux mains de groupes non-étatiques en Afrique provient de prises de guerre ou de détournements depuis les stocks gouvernementaux. Par exemple, Boko Haram au Nigéria s’est armé en grande partie en récupérant l’équipement abandonné par l’armée nigériane lors de ses attaques de bases (véhicules, fusils, munitions). Au Mali, les djihadistes ont saisi du matériel militaire malien livré par la France lorsque des unités maliennes mal entraînées ont fui le combat. Ces armes capturées circulent ensuite via la revente ou l’échange entre groupes armés. La porosité de certaines armées, minées par la corruption, fait aussi que des officiers peu scrupuleux revendent discrètement une partie de leur dotation sur le marché noir.

- Les réseaux criminels transnationaux : Des organisations criminelles organisent le trafic d’armes comme une marchandise, au même titre que la drogue ou la fausse monnaie. Par exemple, en Afrique de l’Ouest, des filières reliant le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau ont fait entrer des armes illégales en profitant de la contrebande maritime. En Afrique australe, des mafias achètent des armes en Europe de l’Est et les introduisent via les ports de Mozambique pour alimenter les gangs d’Afrique du Sud ou du Mozambique. Ces réseaux utilisent la corruption pour passer les frontières.

- Les livraisons clandestines par des États tiers : Parfois, des pays étrangers, contournant les embargos, fournissent en sous-main des armes à des belligérants africains pour servir leurs intérêts. On a mentionné plus haut l’exemple de la Russie en Libye (soutien clandestin à Haftar malgré l’embargo de l’ONU). De même, la Turquie et les Émirats ont violé l’embargo libyen en armant leurs camps rivaux. L’Iran a été accusé d’envoyer des armes aux rebelles houtis du Yémen via la Somalie (et possiblement certaines se sont retrouvées dans la Corne de l’Afrique). L’Ukraine elle-même, avant la guerre de 2022, était un fournisseur d’armes peu regardant vendant à des pays sous embargo via des sociétés écrans – plusieurs rapports l’ont impliquée dans des livraisons illégales vers le Soudan dans les années 2000.

Un développement récent suscite des préoccupations : la guerre en Ukraine débutée en 2022 a entraîné un afflux massif d’armes en Europe de l’Est et potentiellement une augmentation du risque de détournement. Des responsables africains ont exprimé la crainte que certaines armes occidentales fournies à l’Ukraine ne finissent par “fuir” sur les marchés noirs et aboutir en Afrique dans les mains de groupes criminels ou terroristes. Par exemple, en 2022, le président du Nigéria s’est inquiété publiquement que des armes sophistiquées (fusils, explosifs) envoyées en Ukraine puissent ressortir du conflit et alimenter Boko Haram ou les bandes armées au Sahel. Des agences comme Europol ont également averti du danger de voir des armes portatives (pistolets, fusils) circuler hors d’Ukraine via des trafiquants. Bien que peu de cas concrets n’aient été documentés jusqu’en 2025, la vigilance est de mise. L’histoire a montré avec la Libye que les conflits majeurs laissent échapper des arsenaux entiers dans la nature.

L’impact du marché noir se voit particulièrement dans la prolifération des armes légères en Afrique. On estime qu’il y a des millions d’armes légères illicites en circulation sur le continent. Ces armes alimentent la criminalité (milices, bandits, enlèvements) et prolongent les guerres civiles même quand les sources officielles sont coupées. Par exemple, malgré des embargos sur la Centrafrique ou le Soudan du Sud, les combats y perdurent alimentés par le commerce illégal d’armes passant par les pays voisins. Le Sahel est devenu un corridor majeur pour ces trafics, reliant la côte méditerranéenne aux foyers d’instabilité du Mali, du Niger, du Nigéria.

Il convient de souligner le rôle de certains courtiers et passeurs internationaux tristement célèbres qui ont opéré en Afrique. Des individus comme Viktor Bout (le « marchand de mort » russe, actif dans les années 1990) ont livré armes et munitions à divers seigneurs de guerre africains, brouillant la frontière entre complicités étatiques et criminalité pure. Bien que la communauté internationale ait renforcé les contrôles et poursuites contre ces trafiquants, de nouvelles figures émergent et exploitent la demande existante, tant qu’il y aura des acheteurs prêts à payer et des conflits à nourrir.

En résumé, les ventes informelles d’armes constituent hélas une source importante d’armement en Afrique, parallèle aux acquisitions officielles. Elles proviennent pour une part d’armes initialement produites ou vendues par les mêmes grands fournisseurs (Russie, Chine, Occident), mais qui changent de circuit via le détournement et la contrebande. Ces flux clandestins entretiennent l’instabilité et rendent plus ardues les résolutions pacifiques, car les embargos ou pressions internationales peuvent être contournés. Dans l’idéal, le renforcement des mécanismes de traçabilité et de coopération policière internationale serait nécessaire pour tarir ces trafics. Mais sur le terrain africain, où les frontières sont vastes et poreuses, c’est un défi colossal. Les armes illégales font désormais partie de l’équation sécuritaire du continent, au même titre que les armes officiellement fournies par tel ou tel pays.

Vers une autonomie africaine en matière d’armement ?

Face à ce panorama dominé par les importations et l’influence étrangère, la question se pose : les pays africains peuvent-ils un jour produire localement une part significative de leurs armes et réduire leur dépendance ? Le développement d’une industrie de défense africaine progresse lentement, mais mérite d’être souligné pour conclure cette analyse, car il pourrait changer la donne à long terme.

Plusieurs pays africains ont investi dans des capacités industrielles militaires, avec des résultats variables :

- L’Afrique du Sud est de loin l’acteur le plus avancé. Héritière d’une industrie développée sous l’apartheid (en réponse à l’embargo de l’époque), elle dispose de l’entreprise Denel et d’autres sociétés privées qui conçoivent des armes de haute technologie. L’Afrique du Sud a produit localement des blindés (comme le fameux véhicule MRAP Casspir), de l’artillerie, des missiles antichar et même un hélicoptère de combat, le Rooivalk. Ce dernier, entré en service dans les années 2000, est un symbole de l’innovation locale, bien qu’il n’ait pas été exporté. Pretoria fabrique et exporte également des drones légers et des systèmes électroniques. Cependant, l’industrie sud-africaine a souffert de difficultés financières et de corruption ces dernières années, limitant son essor. Elle reste malgré tout la plus diversifiée du continent et collabore souvent avec d’autres pays (par exemple, des composants sud-africains équipent des drones émiratis, etc.).

- L’Égypte dispose d’un complexe militaro-industriel ancien (fondé dans les années 1950, modernisé avec l’aide américaine depuis les années 1980). L’organisation égyptienne MIC (Military Industrial Complex) produit des armes légères, des munitions, des véhicules blindés (transporteurs Fahd) et assemble sous licence des armements lourds. Comme mentionné, les chars Abrams égyptiens sont montés dans une usine au Caire à partir de kits américains. L’Égypte fabrique également des missiles anti-char Sakr (dérivés de modèles russes) et a construit des navires en partenariat (les corvettes françaises Gowind, en transfert de technologie). Forte de son grand marché intérieur, l’Égypte cherche à exporter en Afrique – elle a par exemple vendu des véhicules blindés à la Zambie et offert du matériel à plusieurs pays africains pour accroître son influence.

- Le Nigeria, géant démographique, s’est lancé depuis peu dans la course. Son entreprise publique DICON (Defence Industries Corporation of Nigeria), créée dès 1964, avait longtemps stagné. Mais récemment, Abuja a encouragé les partenariats publics-privés. Des compagnies nigérianes ont développé des prototypes de véhicules blindés (le Ezugwu MRAP), de drones d’observation (Tsaigumi, conçu avec l’aide de consultants étrangers) et produisent des munitions localement. Ces initiatives restent modestes face aux besoins de l’armée nigériane, mais marquent une volonté d’innovation endogène. De plus, le Nigeria collabore avec des pays comme le Pakistan pour créer des unités de production (par exemple fabrication de fusils d’assaut en licence). Son objectif affiché est de pouvoir couvrir une partie de ses besoins en armement léger et d’exporter à terme dans la région.

- L’Algérie et le Maroc ont également amorcé la production locale. Alger a inauguré dès 2015 des usines d’assemblage de véhicules blindés (en partenariat avec l’Allemagne pour le Fuchs 2 par exemple, et avec la Chine pour d’autres modèles). Le Maroc a créé récemment des unités pour maintenir et moderniser ses équipements, et envisage la coproduction de drones et de munitions en lien avec Israël et d’autres partenaires. Ces efforts maghrébins restent pour l’instant orientés vers l’auto-approvisionnement plus que vers l’exportation.

- D’autres pays commencent à se doter d’industries embryonnaires : l’Éthiopie construit une usine de fabrication d’armes légères, le Kenya a inauguré en 2021 une usine d’assemblage de fusils (avec une licence de la firme belge FN Herstal), l’Ouganda produit des munitions de petit calibre, etc. Ces initiatives montrent une prise de conscience : la dépendance totale envers l’étranger est stratégiquement risquée.

Malgré ces progrès, il faut rester lucide sur les défis majeurs freinant l’industrialisation militaire en Afrique. Le financement est le premier écueil : développer des armes complexes coûte très cher et les budgets de défense africains suffisent à peine à l’acquisition de matériel étranger éprouvé, alors investir des millions dans de la R\&D locale est difficile à justifier pour des pays aux ressources limitées. Ensuite, il y a le problème des économies d’échelle : un pays africain seul a rarement un marché domestique suffisant pour amortir une production en série (sauf géants comme Égypte ou Nigeria). La coopération régionale pourrait être une solution (par exemple, une usine commune pour plusieurs pays), mais elle se heurte aux rivalités politiques et à la fragmentation du continent.

De plus, l’industrie locale doit convaincre les forces armées nationales de faire confiance aux produits locaux. Or, ces dernières peuvent être tentées de préférer des armements déjà utilisés ailleurs avec succès plutôt que des prototypes locaux. Par exemple, malgré le drone nigérian Tsaigumi, le Nigeria a quand même acheté des drones étrangers éprouvés (turcs, chinois) pour ses opérations, car il ne pouvait pas attendre la maturité d’un produit local.

Enfin, la qualité et normes internationales posent question. Certains équipements africains innovants, bien que prometteurs, ne sont pas encore au niveau des standards occidentaux ou asiatiques en termes de fiabilité. Cela s’améliore avec le temps (le Rooivalk sud-africain est par exemple un hélicoptère tout à fait opérationnel), mais il faut surmonter la méfiance initiale.

Malgré tout, l’essor d’une industrie de défense africaine, même lente, a des effets positifs : il crée des emplois hautement qualifiés, stimule la recherche technologique et peut réduire à terme la facture d’importation. Surtout, il offre aux pays africains une marge de manœuvre stratégique. Une Afrique capable de produire au moins ses armes légères, ses munitions et d’assurer la maintenance de ses véhicules serait moins vulnérable aux fluctuations de la géopolitique internationale (sanctions, chantage à l’exportation).

Si la période 2020-2025 confirme que l’Afrique achète encore l’écrasante majorité de ses armes à l’étranger – principalement à la Russie, la Chine, aux États-Unis, à la France et à d’autres – on voit poindre des efforts pour renverser progressivement la vapeur. D’ici quelques décennies, avec les investissements adéquats et la stabilité politique, certains pays africains pourraient devenir plus autonomes militairement, voire exportateurs d’équipements vers leurs voisins. Pour l’heure, toutefois, le continent demeure un champ de bataille commercial pour les vendeurs d’armes mondiaux, et cette compétition reflète en creux les influences géopolitiques qui se jouent en Afrique.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.