Israël expérimente avec Refaim (unité 888) une guerre connectée mêlant drones, robotique et IA (Maven, Gospel) pour des frappes interarmées rapides.

En résumé

Tsahal a créé Refaim (unité 888), formation expérimentale conçue pour fusionner combat terrestre, drones, robotique et renseignement en temps réel. La mission est simple et exigeante : détecter, qualifier puis traiter la cible en minutes, en coordonnant forces terrestres, aériennes et navales via une boucle capteurs-tireurs resserrée. Cette unité, née en 2019 dans le cadre du plan Tnufa, sert de banc d’essai pour doctrines, capteurs et systèmes d’aide à la décision. Côté logiciels, les États-Unis ont développé Project Maven ; Israël, sa propre chaîne comme Gospel. Ces outils de ciblage algorithmique promettent des verdicts plus rapides, avec supervision humaine obligatoire pour réduire les erreurs. Les chiffres publics illustrent l’ampleur du virage : en février 2024, les États-Unis ont frappé plus de 85 objectifs en Irak et en Syrie après un tri assisté par IA ; Israël revendique des gains similaires en rapidité de décision et en capacité « tout temps ». Derrière l’efficacité, restent des verrous : qualité des données, prévention des biais, traçabilité des décisions et maîtrise juridique.

Le dispositif Refaim et sa mission expérimentale

Refaim est officiellement la « Multi-Dimensional Unit », rattachée aux forces terrestres, de taille bataillonnaire, et pensée dès son lancement en 2019 pour tester des combinaisons inédites de capteurs et d’effecteurs. Elle agrège infanterie légère, génie, antichars, drones armés et mini-robots, avec une cellule C2 qui priorise la vitesse décisionnelle. Cette architecture répond à un besoin très concret : raccourcir la chaîne « repérer-frapper » en milieux urbains denses ou semi-urbains, là où la déconfliction est difficile et où la fenêtre d’opportunité se mesure en dizaines de secondes. L’unité a été mise en lumière au fil des combats à Gaza, y compris après le 7 octobre 2023 ; son premier commandant, le colonel Roi Levy, y a perdu la vie, preuve que l’expérimentation se déroule au contact.

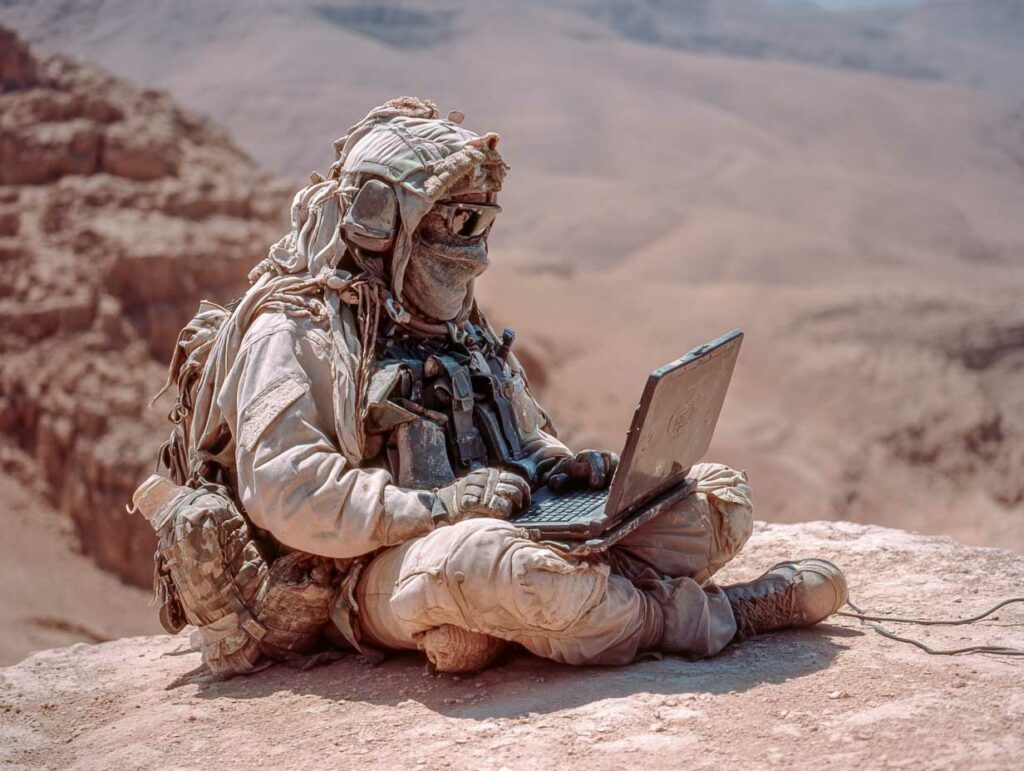

Sur le terrain, l’approche est modulaire : petites équipes combinant opérateurs drones, chefs de groupe infanterie, spécialistes capteurs et officiers renseignement. Un micro-réseau relie imagerie optique, détection électromagnétique et télémetrie, puis transmet une piste enrichie au C2. Le poste de commandement diffuse ensuite des missions à des vecteurs variés : mortiers de précision, munitions rôdeuses, chasseurs et hélicoptères, voire appuis navals côtiers. Cette interopérabilité impose une grammaire commune (format des pistes, règles d’engagement, priorisation) et des standards de précision ; on vise typiquement l’échelle métrique sur la localisation finale. En pratique, la valeur ajoutée de Refaim tient à la capacité d’assembler les briques technologiques existantes dans une doctrine d’emploi maîtrisée et reproductible, plus qu’à un capteur « miracle ». Les retours d’expérience sont ensuite reversés aux autres brigades et aux industriels, ce qui accélère la boucle d’innovation organique.

La boucle capteurs-tireurs : drones, robotique et C2 temps réel

La boucle capteurs-tireurs s’articule autour d’une idée simple : compresser le temps. Des quadricoptères légers donnent la persistance locale ; des drones à voilure fixe, plus endurants, élargissent le cône d’observation ; des robots au sol réduisent le risque humain aux points d’entrée. Au centre, une passerelle C2 agrège les flux (vidéo, RF, télémétrie, cartographie), applique des filtres de détection et calcule la probabilité d’identification avant d’affecter l’effecteur le plus pertinent. Dans un quartier dense, un nano-UAV peut, par exemple, confirmer une signature thermique, tandis qu’une munition rôdeuse patiente à 3–5 km en attente d’autorisation. L’économie d’effets est notable : la première munition disponible peut frapper dans la minute, au lieu de mobiliser un aéronef plus lourd et plus coûteux.

La robotique apporte une autre forme d’avantage : elle « fige » la manœuvre adverse. Les capteurs bas coût, disséminés, multipliant les angles de vue, rendent les déplacements risqués pour l’ennemi. La contre-mesure reste possible (brouillage, leurres, tirs de saturation), mais la redondance des capteurs et la variété des spectres (optique, thermique, RF) obligent l’adversaire à consommer ses propres ressources plus vite. L’enjeu, dès lors, n’est plus l’accès à l’image, mais la hiérarchisation : quel flux regarder, quelle piste traiter, quel risque accepter. C’est précisément là que Refaim injecte ses méthodes : interface de tri, « playbooks » de réaction, et délégation aux équipes au contact pour éviter l’engorgement du centre de commandement. Les opérations récentes ont montré des déroulés plus compacts, avec un ratio « temps de détection/temps de neutralisation » resserré, gage d’efficacité en zone urbaine saturée.

Le ciblage algorithmique : Project Maven, Gospel et l’IA militaire

Au-delà des drones, le gain majeur vient du ciblage algorithmique. Project Maven est né côté américain pour accélérer l’annotation et la détection d’objets dans des flux massifs. En février 2024, Washington a frappé plus de 85 objectifs en Irak et en Syrie, épisode souvent cité pour illustrer le couple « tri algorithmique + frappe coordonnée ». L’outil n’« ordonne » rien : il propose des priorités à des humains qui valident, réordonnent, rejettent. Israël a conçu Gospel, et d’autres chaînes comme Lavender ont été rapportées publiquement ; la meilleure description les qualifie d’« outils d’aide à la décision » plutôt que d’IA généraliste. Le bénéfice tactique est clair : charger l’algorithme des tâches monotones (parcours d’images, corrélations croisées) pour libérer l’analyste sur la qualification finale.

Techniquement, trois briques dominent : la vision par ordinateur, la fusion multi-capteurs et la gestion de l’incertitude. La vision détecte silhouettes, véhicules, antennes ; la fusion relie ces objets à des traces SIGINT ou HUMINT ; la gestion d’incertitude attribue des probabilités et affiche une hiérarchie. Les gains se mesurent en minutes économisées, mais aussi en traçabilité : chaque recommandation doit être auditée a posteriori. C’est là que la supervision humaine reste non négociable. Les risques existent : données bruitées, biais, attaques par leurrage. Les juristes militaires insistent sur l’obligation de proportionnalité et sur l’exigence de sources indépendantes avant tout tir. Dans cette approche, Refaim sert de terrain d’expérimentation doctrinale : à quel moment l’algorithme propose, qui arbitre, quelle preuve minimale, quel niveau d’explicabilité acceptable quand la fenêtre de tir est de 90 secondes.

Le facteur humain : recrutement, culture, et un vieux débat

La sophistication technologique ne supprime pas la question des profils. Les sélections de Refaim valorisent l’endurance, la prise d’initiative et la capacité à raisonner sous contrainte. Le débat culturel n’est pas neuf : dans les années 2000, des articles ont attribué à Tsahal une méfiance envers les joueurs de jeux de rôle de type D&D, au motif d’un prétendu « décalage avec le réel ». Ces textes ont nourri un mythe persistant ; qu’ils reflètent ou non une politique d’époque, ils ne décrivent pas la réalité d’une unité de 2025, où l’on recherche autant l’aptitude physique que la créativité tactique et la rigueur analytique. À l’inverse, les forces américaines revendiquent l’usage du jeu et des wargames comme outil professionnel pour entraîner la planification et la décision. La question utile n’est pas « qui joue », mais « qui sait formaliser une situation incertaine, poser des hypothèses, tester des branches et choisir vite ».

Dans les équipes mixtes de Refaim, un chef de groupe doit passer du langage opérateur au langage analyste en secondes : valider une piste, refuser une frappe, ou basculer l’effecteur sur la cible 2 parce que la 1 est sortie du cône. Cette plasticité cognitive se travaille mieux que l’on ne croit : retours d’expérience, cartographie des erreurs, scénarios « sabliers » où chaque minute retire une option. Les outils numériques donnent une vitesse, mais ils amplifient aussi les erreurs humaines si la gouvernance est lâche. D’où l’exigence de procédures, de quotas de faux positifs tolérables, et d’un registre des cas d’école pour alimenter la formation. La technologie n’absout rien ; elle met au jour la discipline des équipes.

Les conséquences opérationnelles et industrielles

L’expérience Refaim éclaire la trajectoire à court terme : capteurs disséminés, drones armés à bas coût et C2 flexible. Les achats se déplacent vers la « pile » logicielle (ingestion, corrélation, visualisation, audit) et vers des capteurs consommables. Les indicateurs utiles sont prosaïques : délai médian entre détection et neutralisation, ratio de pistes confirmées, taux de faux positifs, temps d’occupation d’un effecteur par cible. Les forces capables d’atteindre des médianes inférieures à cinq minutes sur cibles mobiles possèdent un avantage net en zone urbaine. Répéter ces performances exige des chaînes IA militaire robustes et une logistique d’attrition (lots de batteries, moteurs, capteurs prêts à l’emploi).

À l’échelle régionale, cette intégration accélère la compétition : chaque acteur apprend à miner l’écosystème capteurs adverse (brouillage, destruction, tromperie) et à protéger le sien. Pour l’industrie, la demande portera sur des modules remplaçables, des drones « plug-and-play » et des intergiciels C2 interopérables. Le message est clair : la valeur se trouve dans l’assemblage — la boucle capteurs-tireurs — plus que dans un drone isolé. Les armées européennes, souvent fragmentées par pays et par standards, devront trancher : adopter des noyaux C2 communs et des catalogues de capteurs compatibles, ou accepter une efficacité moindre. Les retours de Refaim servent ici de guide : architecture modulaire, métriques de performance publiques, et itération rapide entre terrain et bureau d’études.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.