Découvrez comment les pilotes de chasse s’entraînent au dogfight contre des tactiques non conventionnelles.

Le combat aérien rapproché, ou dogfight, demeure un défi complexe pour les pilotes de chasse, surtout face à des adversaires utilisant des tactiques non conventionnelles. Ces tactiques, souvent imprévisibles, exigent des entraînements spécifiques pour préparer les pilotes à des situations où les règles classiques ne s’appliquent plus. Cet article explore les méthodes d’entraînement mises en place pour faire face à ces scénarios atypiques.

L’entraînement des pilotes de chasse face aux tactiques non conventionnelles

Les armées de l’air occidentales ont intégré depuis plusieurs décennies la nécessité d’un entraînement au combat rapproché (dogfight) incluant des tactiques dites non conventionnelles. Celles-ci ne suivent pas les doctrines classiques de manœuvre, et peuvent reposer sur des ruptures de comportement, des exploitations de failles ou des usages asymétriques de la technologie. L’entraînement des pilotes de chasse s’adapte donc à cette réalité, par des moyens techniques, humains et doctrinaux.

Les exercices de combat aérien simulé : rôle des escadrons “aggressors”

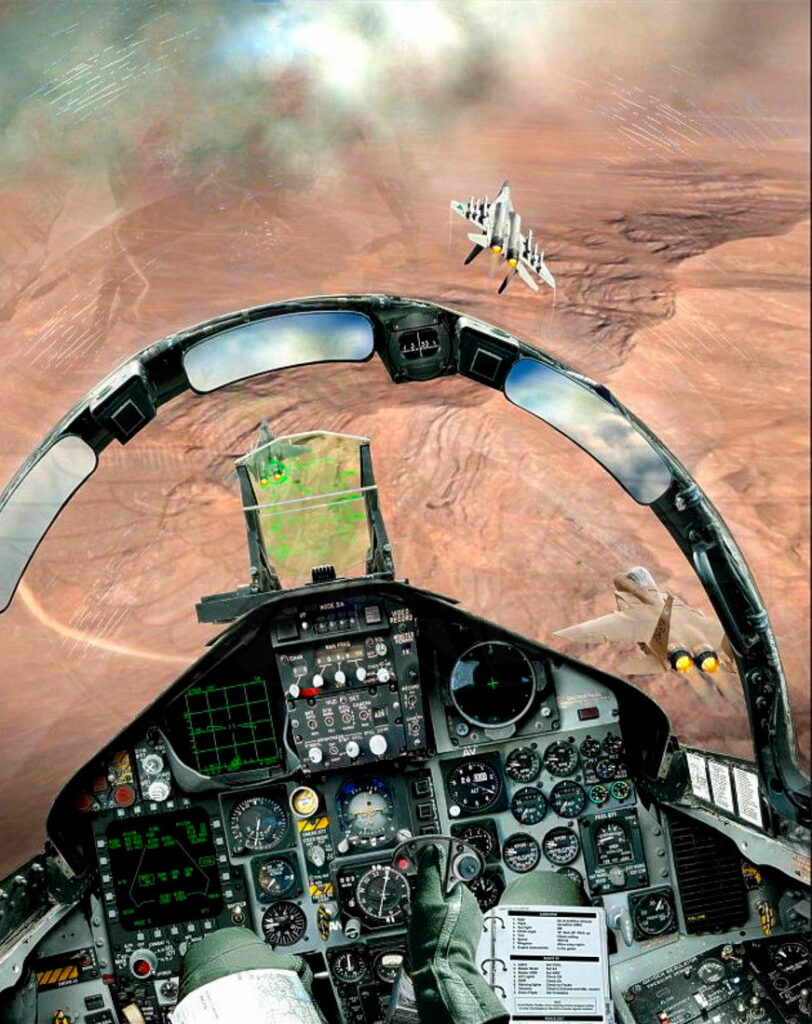

Dans des programmes comme Red Flag (États-Unis), Cobra Warrior (Royaume-Uni) ou les exercices TLP (Tactical Leadership Programme) en Espagne, les pilotes s’entraînent contre des unités spécialisées jouant le rôle d’ennemis non-conventionnels. Ces unités, appelées aggressor squadrons, volent souvent sur des avions modifiés ou anciens (F-5, F-16, Alpha Jet), et appliquent des tactiques simulant celles de forces non-OTAN. Ces tactiques incluent par exemple le recours à des attaques simultanées en basse altitude, la rupture volontaire de verrouillage radar, ou l’usage d’angles morts du missile. L’objectif est de forcer les pilotes à abandonner leurs réflexes doctrinaux et à improviser. Ces engagements se font à vitesse subsonique ou transsonique, entre 500 et 1 000 km/h, avec des distances d’engagement souvent inférieures à 2 km, ce qui rend l’identification visuelle primordiale.

L’utilisation de simulateurs avancés : intégration des variables humaines

Les simulateurs tactiques de 5e génération, comme ceux du F-35A ou du Rafale F4, permettent de simuler des adversaires réagissant selon des algorithmes imprévisibles. Ils reproduisent également des conditions physiologiques réalistes (perte de repères, saturation sensorielle). Des modules spécifiques y injectent des tactiques inspirées des guerres de Syrie, Libye ou Ukraine, où des pilotes ou drones utilisent des trajectoires non balistiques ou des détournements de signaux. En France, le Centre d’Expertise Aérienne Militaire (CEAM) intègre ces scénarios dans ses programmes de préparation opérationnelle, permettant une charge de vol simulé jusqu’à 30 heures par mois par pilote.

L’analyse comportementale et doctrinale de l’ennemi

L’étude des tactiques adverses repose sur l’exploitation du renseignement aérien, y compris l’analyse des vidéos de chasseurs russes Su-35, J-10 chinois ou MiG-29 exportés. Les manuels opérationnels de doctrines étrangères sont analysés, et parfois contournés pour détecter des zones d’initiative locale. Par exemple, les pilotes syriens ou iraniens adoptent parfois des manœuvres contraires à leur formation d’origine, pour perturber les engagements à courte portée. L’objectif est de former le pilote non à prévoir, mais à reconnaître une logique de rupture tactique et à appliquer une réponse adaptée sans délai de latence cognitive.

Les défis posés par les tactiques non conventionnelles

Le combat rapproché contre un adversaire utilisant des tactiques non conventionnelles crée un environnement hautement instable, où l’expérience du pilote de chasse ne suffit pas toujours à fournir une réponse immédiate. Ces tactiques visent à perturber le schéma décisionnel adverse par l’effet de surprise, le contournement doctrinal ou la saturation cognitive. Elles exploitent souvent les zones d’incertitude et les angles morts des systèmes d’alerte ou des procédures standard.

L’imprévisibilité des manœuvres : rupture de logique cinétique

Un adversaire formé à ne pas respecter les logiques classiques de combat aérien va chercher à provoquer des erreurs. Les tactiques peuvent inclure un engagement volontaire hors des zones favorables, un maintien prolongé dans le champ visuel au lieu de chercher l’évasion, ou l’emploi de trajectoires de vol anormales — telles que des rotations brutales à très basse vitesse ou des boucles verticales interrompues. Lors des conflits récents, certains pilotes syriens et libyens ont adopté des comportements irrationnels dans l’axe tactique, par exemple en simulant une perte de contrôle pour créer un relâchement de vigilance. Ces manœuvres, souvent réalisées entre 300 et 700 km/h, engendrent une perte de tempo chez le pilote occidental qui cherche à « lire » la situation au lieu d’y réagir instinctivement. L’entrainement des pilotes de chasse doit donc inclure l’exposition répétée à ce type de rupture comportementale pour réinitialiser leur processus de réponse.

La complexité des environnements : géographie, électronique, pression cognitive

Les tactiques non conventionnelles s’exercent fréquemment dans des contextes géographiques accidentés ou techniquement contraignants. Un pilote opérant au-dessus d’une zone montagneuse, à basse altitude, peut voir ses capteurs radar perdre en efficacité. L’adversaire peut alors exploiter la topographie pour masquer ses mouvements. C’est ce qu’on a observé lors de certaines simulations basées sur les combats au Cachemire entre MiG-21 indiens et JF-17 pakistanais. À cela s’ajoutent les brouillages actifs, les leurres infrarouges ou les décoys radar, qui visent à perturber les automatismes sensoriels du pilote. Dans un environnement saturé, le pilote doit extraire l’information utile dans un délai de quelques secondes, sans se reposer uniquement sur ses systèmes embarqués. L’incertitude devient alors une donnée permanente, que le pilote apprend à intégrer par une exposition répétée à des scénarios « sales », c’est-à-dire volontairement chaotiques.

La réduction du cycle de décision : réflexe contre raisonnement

Dans un combat rapproché, le temps disponible pour identifier, analyser, décider et manœuvrer peut tomber sous la barre des 3 à 5 secondes. Face à des tactiques classiques, ce délai est souvent suffisant pour appliquer une réponse doctrinale. Ce n’est plus le cas contre un adversaire non-conventionnel. Par exemple, un pilote exécutant une manœuvre Cobra (soudaine perte de vitesse avec cabrage extrême) sur un Su-27 peut forcer l’adversaire à overshooter, même si la manœuvre compromet ses propres chances de survie. Le pilote de chasse occidental doit donc apprendre à réagir à des actions « contre-intuitives » sans se figer. Cela suppose de former les pilotes à fonctionner en mode réflexif, en intégrant le stress physiologique réel : charge G, hypoxie, désorientation. La qualité de l’entrainement des pilotes de chasse repose ici sur la capacité à créer des environnements cognitivement hostiles mais contrôlés, pour imposer une prise de décision brutale mais fondée. Les pilotes du 64th Aggressor Squadron de l’USAF l’enseignent : « Un bon réflexe vaut parfois mieux qu’un raisonnement structuré. »

Les perspectives d’évolution de l’entraînement

Face à l’apparition de doctrines aériennes irrégulières, à l’exploitation de la guerre hybride et à l’émergence de plateformes autonomes, l’entrainement des pilotes de chasse doit évoluer rapidement. Il ne s’agit plus uniquement de perfectionner la maîtrise du vol ou du tir, mais d’anticiper des comportements qui ne répondent à aucune logique doctrinale. Trois grands axes structurent cette mutation : l’intégration de l’intelligence artificielle, la structuration de programmes ciblés et la mutualisation à l’échelle internationale.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans la simulation tactique

Depuis 2023, l’USAF teste avec succès des simulateurs où l’adversaire est piloté par un agent d’intelligence artificielle (IA). Ces IA apprennent en temps réel à modifier leurs trajectoires, à adopter des comportements erratiques ou à tester des zones faibles des tactiques humaines. L’algorithme HERON, par exemple, a été capable de battre un pilote humain dans 5 dogfights consécutifs en modifiant sa stratégie d’engagement entre chaque manche. En simulant des manœuvres non linéaires, l’IA permet de reproduire des ruptures de logique qu’un instructeur humain n’exécuterait pas volontairement, de peur de sortir des paramètres de sécurité.

L’utilisation de ces IA dans les simulateurs de type Dome Full Mission (360°) permet de forcer le pilote à fonctionner dans une boucle OODA (Observe–Orient–Decide–Act) déstabilisée. Le but n’est plus de réagir à un scénario connu, mais d’improviser dans un cadre instable, parfois même avec des données incomplètes. À terme, ces simulateurs pourraient aussi être intégrés dans les casques AR (réalité augmentée) en vol réel, pour superposer un adversaire fantôme durant des missions d’entraînement.

Le développement de programmes spécialisés en guerre cognitive

La guerre cognitive devient un élément central du combat aérien. Certains programmes d’entraînement, comme ceux développés au sein du CEAM à Mont-de-Marsan ou du 56th Fighter Wing à Luke AFB, incluent désormais des modules de gestion du stress décisionnel, d’analyse comportementale, et de combat dans des environnements brouillés ou corrompus.

Ces formations s’appuient sur des mises en situation intensives où l’information est volontairement ambiguë ou incohérente. L’objectif est d’entraîner le pilote à « décider dans le brouillard », sans attendre une confirmation technique. Des exercices de saturation sensorielle, de désynchronisation cognitive ou d’engagement inversé sont utilisés. Le but est de créer chez le pilote une capacité réflexe fondée sur des expériences intégrées, non sur une procédure.

La collaboration internationale comme levier doctrinal

Aucun pilote ne peut s’entraîner efficacement à toutes les variantes de combat rapproché non conventionnel sans confrontation à la diversité. C’est pourquoi les forces aériennes multiplient les exercices conjoints. En 2022, l’exercice Iniochos en Grèce a réuni des pilotes israéliens, français, italiens et émiratis dans des scénarios où chaque armée imposait ses propres règles d’engagement, créant des affrontements asymétriques.

Ces exercices permettent d’exposer les pilotes à des styles de combat qui sortent de leur logique nationale. Un pilote grec volant sur Mirage 2000 doit apprendre à gérer un adversaire qui n’engage pas en BVR (Beyond Visual Range), mais qui cherche délibérément la fusion visuelle. Inversement, des équipages américains doivent parfois affronter des approches inspirées des doctrines soviétiques de saturation radar.

La mutualisation des RETEX (retours d’expérience) permet de structurer une base de données partagée sur les tactiques non standard. L’objectif à moyen terme est de créer un socle d’entraînement interopérable où chaque armée alimente les scénarios utilisés ailleurs. Le combat non conventionnel devient alors un objet d’étude global, plus qu’une singularité locale.

L’entraînement des pilotes de chasse pour faire face à des tactiques non conventionnelles est un processus complexe et en constante évolution. Il nécessite une combinaison de technologies avancées, d’analyses approfondies et de collaborations internationales. Face à des adversaires imprévisibles, la préparation rigoureuse et l’adaptabilité des pilotes sont essentielles pour assurer la supériorité aérienne.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.